Error loading reviews: 404 {"type":"error","error":{"type":"not_found_error","message":"model: claude-3-5-haiku-20241022"},"request_id":"req_011CYXEdhnPzpcpgTGuVd4JQ"}

Troubleshooting URL: https://js.langchain.com/docs/troubleshooting/errors/MODEL_NOT_FOUND/

朝、むすこの塾に付き合って吉祥寺。もう井の頭線の中から、星乃珈琲店でミニパンケーキ食うことしか頭にねえもんだから、着いてすぐにむすこ放り出して急いだら、結果恥を忍んでおかわりまでしてしまった。

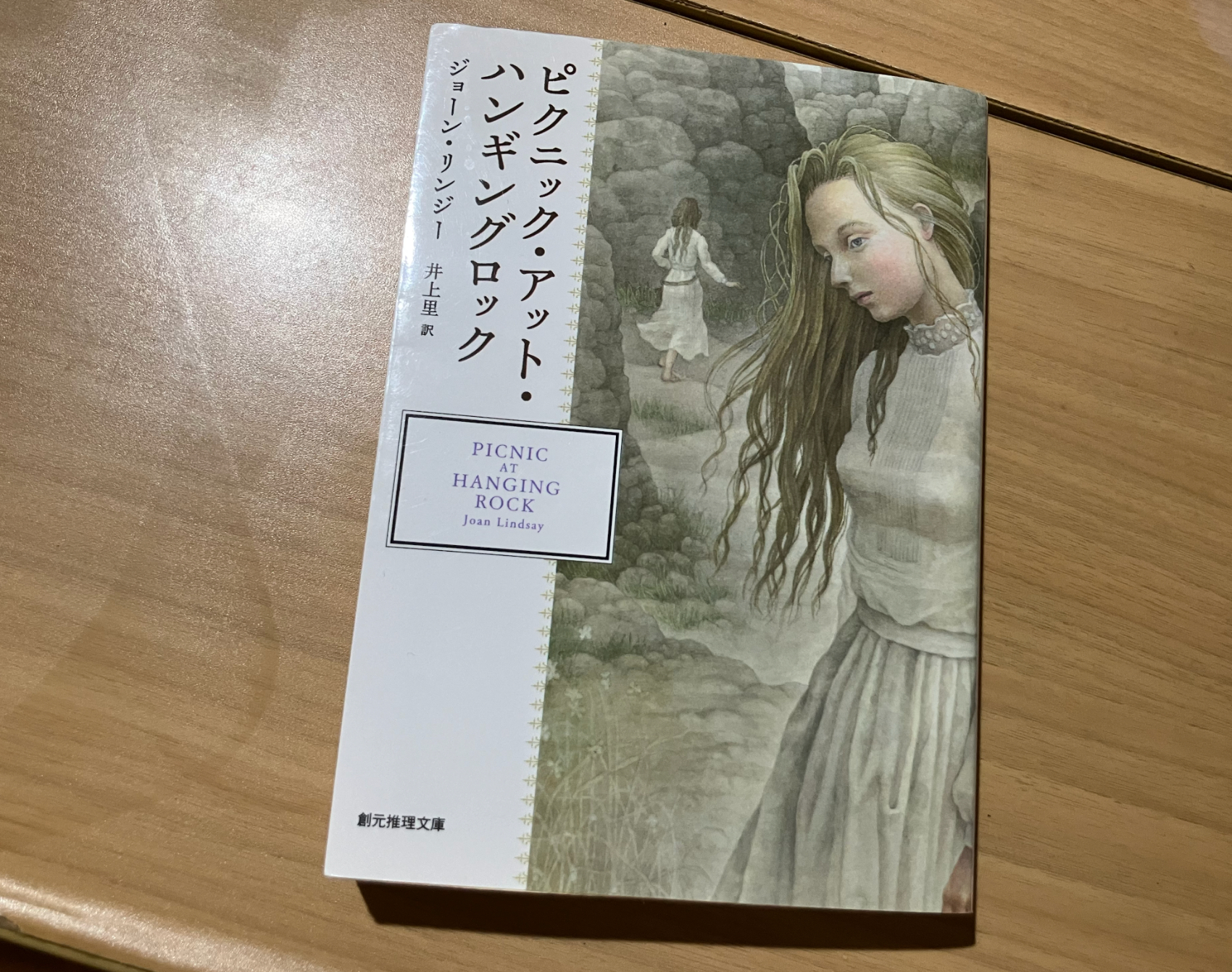

コツコツと読み進めていた『ピクニック・アット・ハンギング・ロック』を遂に読了。映画では分かりづらかったところを補完する意味で読んでいたんだけど、これがもう大傑作。映画版、原作、どちらも傑作だが、どちらかしか体験したくないのであれば、俺は原作を薦めるかな。ピーター・ウィアーの映画版では、ミランダ一行がハンギングロックに消えていくところがピークで、後半は延々と歯車の狂った日常が描かれていた。原作はちょっと趣が違い、後半の日常におけるミステリーパートが二度目のクライマックスとして十分に機能しており、特にアーマが体育の授業に顔を出す辺りからはもう目が離せない。映画版ではちょこちょこ改変が加えられ、抑えめになっていたクライムサスペンスとしての趣向が、原作では全開になっている。

先に挙げた体育の授業にアーマが顔を出した時の異様な緊迫感や、アーマを食事会に招いたマイケルの行動とか、あとはもちろん、各種証言で彩られたラストなど、強烈なイメージを伴った鮮烈なシーンがいくつもある。超常的な出来事そのものを描きたいのではない。結局この物語は、こうした意図のわからぬ、ある種「偶発的」と言っても過言ではないような出来事に直面した時に、旧弊な階級制度で塗り固められたオーストラリアの社会が脆弱性を顕にする、その瞬間こそが主題だったのだろう。