書籍という媒体は、映画や音楽と並んで、現代カルチャーの重要な柱の一つだ。特にミステリー小説においては、ホリー・ジャクソンやアンソニー・ホロヴィッツのような作家が、従来の枠組みを超えた革新的な作品を生み出している。 読書体験は単なる娯楽を超え、作品世界への深い没入と、そこから得られる知的な刺激が魅力となる。原作と映画化作品の比較検討や、シリーズ作品における作家の成長を追うことで、より豊かな批評的視点が育まれる。 現代の読書環境では、ジャンルの垣根を越えた多様な作品との出会いが可能で、哲学書から娯楽小説まで、幅広い知的探求の場として機能している。

※ AIによる解説文(β)です。当サイトの内容を参照して、独自の解説文を構築していますが、内容に誤りのある場合があります。ご留意ください

李龍徳『あなたが私を竹槍で突き殺す前に』

「排外主義者たちの夢は叶った」という書き出しがあまりに鮮烈なのだが、その切れ味が以降のページでも一向に収まらない。この「憤り」の物語は、複雑な双方向の刃で周囲に切り掛かり、その様が如何にもSNS以降の「現代」という空気を感じさせる。

「極右の女性政治家」が総理大臣となり、排外主義が幅を効かせた結果、在日韓国人の人権が脅かされていく。2020年の作品とは思えないほど、現代日本を言い当ててしまっていることに怖気を感じるが、現実同様、外も内もザリザリにささくれ立っていく中、韓国への集団帰国を企てる「青年団」の元リーダー朴梨花の言葉がよかった。彼女は、政治活動を創作活動の一つの発露として捉えている。

でも私は気づいたの。直接の読者を持たないような、私のなかだけで閉じているように思われる自称『創作活動』がそれでも、この世界の扉をノックしてた、この世界にじかに触れてた、世界に参加してた、って。そうじゃなかったらどうして、(中略)後世に作品を残せなかった名もなき作り手たちの声が、私たちの礎となったと言えるか。この世界を動かす。私たちの住むこの大きな球体をなんとか動かす。その指の引っかかりとなる。

フリーダ・マクファデン『ハウスメイド』

「登場人物一覧」に記載されている人数を無視できるミステリー好きはいない(断言)。ここに記載されている中に真犯人は含まれる(含まれていない場合、激しい非難の対象となる)ため、数が多ければ複雑で読み甲斐があり、少ないと単純で退屈、と予想可能だし、その予想は大抵当たる。だからフリーダ・マクファデン『ハウスメイド』の登場人物一覧に記載された人物が「5人」というのは大変危険な信号。しかし、ここまで少ないのは未だかつて見たことがない。であれば、むしろ挑発的、とも感じられた。

結論、大いに挑発的だった。主人公の家政婦ミリー、勤め先の富豪アンディ夫妻に、娘と庭師。完読すれば、ここに追加できる人物がもう何人かいることに気づく(近隣の住人や、アンディの両親など)が、むしろこの5人であることが重要。ミスリーディングもテーマのブレも避け、不気味な家に住み込みで勤めることになったミリーの不安にフォーカス出来る、ベストな登場人物一覧である。

中身はすごい。近年の端正な構造を持ったミステリーの数々に比べると荒削りではあるが、ショートショートの連続のようなスピードで不穏な小話が挿入されて、すべてをすっ飛ばしてオチを聞かせて欲しい気持ちでたまらなくなる。その衝動が燃料となり、ページを繰る指が止まらない。そんなタイプのスリラー。

映画向きだなー、もっと言うと端から映画化を目論んで執筆されたような作品だなと思っていたら、2025年の12月、既に公開されているとのことで。

ミリー役シドニー・スウィーニーかーーーー。ケイリー・スピーニーで想像していたんで調子狂ったなー、とか思いました。

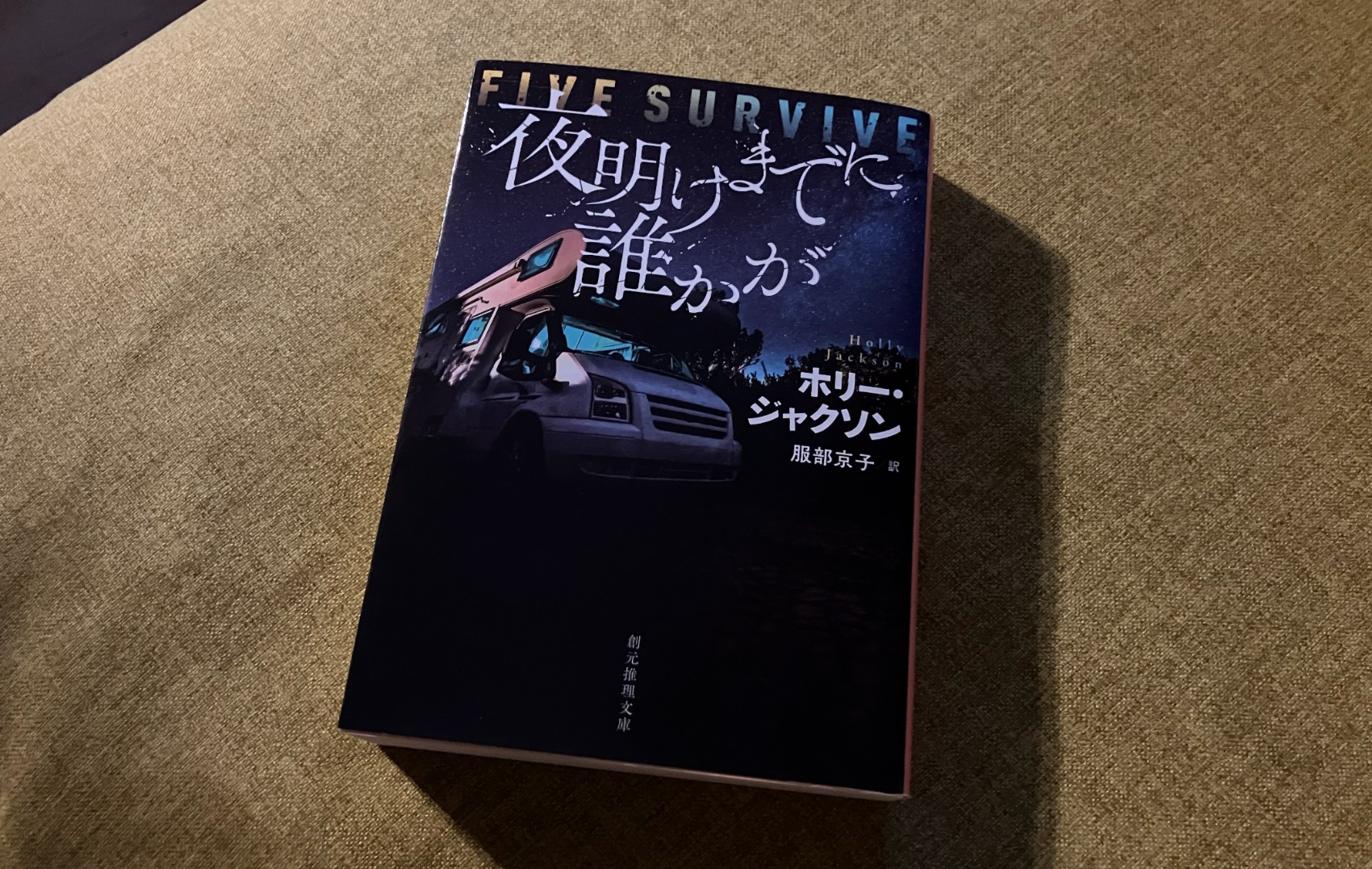

ホリー・ジャクソン『夜明けまでに誰かが』

あの『自由研究には向かない殺人』のホリー・ジャクソンによる完全新作。夏休みを過ごそうとキャンピングカーを運転する4人の高校生と、そのお目付け役の2人の大学生が、人里離れた荒野で謎の人物から狙撃される。狙撃者は「6人の中で、秘密を持っている者が一人いる」と告げ、夜明けまでにその秘密を明かすよう要求する。

ミステリーというよりはサスペンスやスリラーに近く、より淡白で、故に現代的なスティーブン・キングというか。ピップとラヴィを描ききったあの筆力は見事なもので、時を忘れて読みふけってしまった。謎解きの要素は控えめでありながら、様々な角度から驚きの展開がもたらされ、息をつく暇もない。すごく映像向きの作品だと感じたので、どこかでそんな企画が進んでいても驚かない。

背筋『近畿地方のある場所について』の文庫版を読み終える、など。なんか、こっちは割と映画寄りですよね。

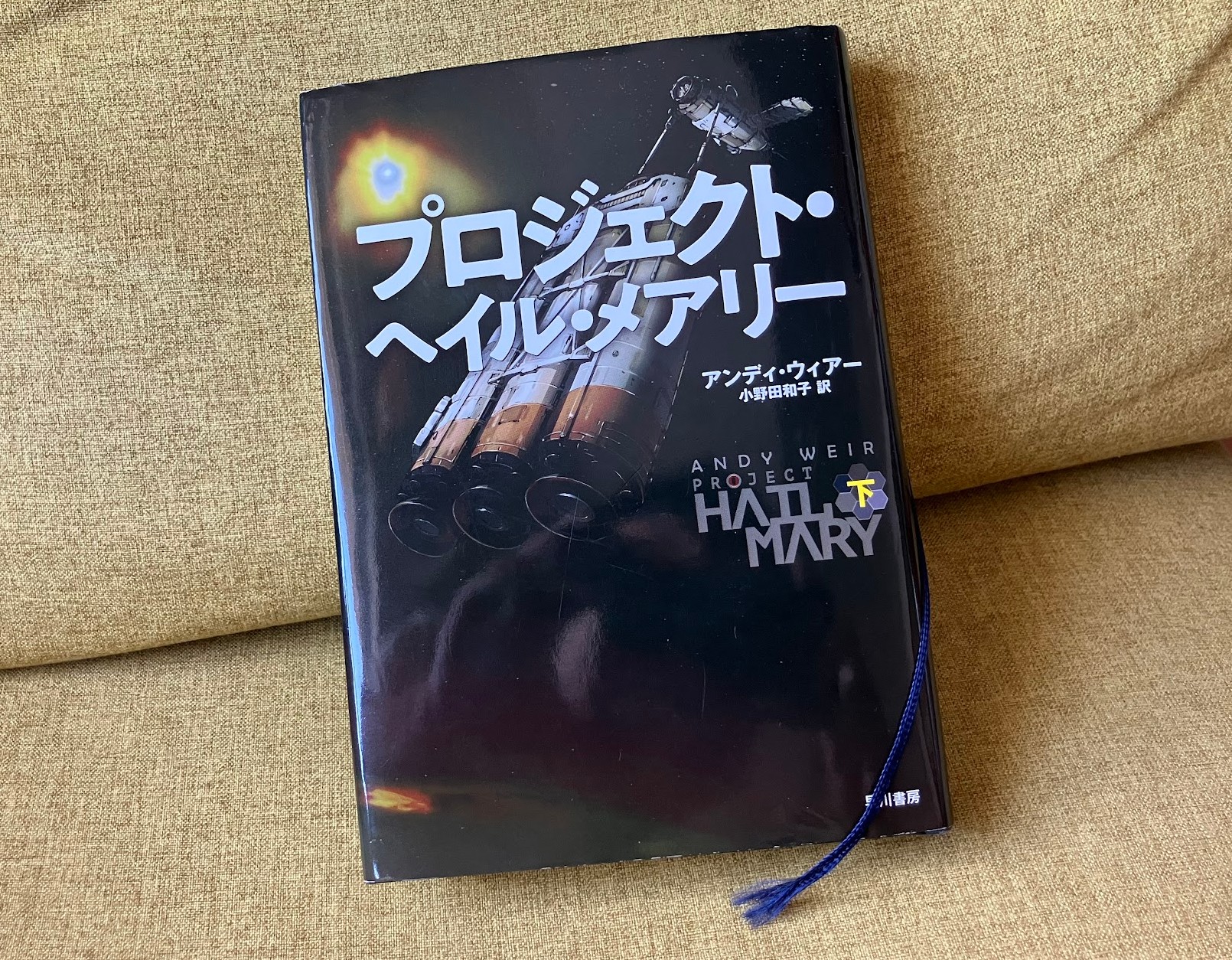

『プロジェクト・ヘイル・メアリー』読了した。ネタバレ踏まずにー!焦りました。しかしながら、ネタバレを避けて話すの超大変。まあ、とにかく、これを読むとライアン・ゴズリング版が超楽しみになりますよ。読んでても、全然イメージ出来ないシーンたくさんあるからなー。頑張ってはいるんだけど。

ホリー・ジャクソン『卒業生には向かない真実』

大傑作ミステリー『自由研究には向かない殺人』から始まった三部作完�結編。二作目『優等生は探偵に向かない』は流石にパワーダウンしたかなと思わせるも、いやいや単体で見たらかなり手の込んだミステリーで満足度は相変わらず高かった。

ほんで本作。一気に読み終えてしまった。この呆けてしまうようないつもの読後感よ。大傑作。一作目とは全く違う意味で。

ネタバレを避けるとほとんど何も言えないのではあるが、しかしながら、こんな展開になるとは誰が予想できるのか。こういう作品は確かにさほど目新しいものではないが、ピップ&ラヴィをはじめとするリトル・キルトンの愉快なメンツに心底愛着を持った状態の我々に対してこれを仕掛けてくるのは心底大胆だと思う。すごかった。

謝辞で著者が「わたしを信じてくれてありがとう」と述べている通り、よほど信頼していないと読み進めるのもきついダークな展開。ホリー・ジャクソンはとても倫理的な作家だと思っているので、俺はそこに賭けて読み進めた。ラスト一ページのカタルシスたるや。確かに次作はほぼあり得ないと思うし、それが心底寂しいのではあるが、堂々たる完結編でした。ほんと、この街は、闇が深すぎたぜ。

人生について色々考え期。にしても色々なことを進めている。音楽は、次に進みたい欲をグッと我慢して、一通り歌詞を書ききる期間。2月末までには、すべて書き切る所存。それが終わったらドラム録り。新しい楽器も試しつつ、4月からは秘密の儀式が…。

アンソニー・ホロヴィッツ『死はすぐそばに』。アティカス・ピュントシリーズや、ホームズなど、文句言いながらほとんど読んできたが、ホーソーンシリーズのみならず、ホロヴィッツ史上最高傑作なのではないかと思う。ホーソーンシリーズの一番の欠点は、ホーソーンがとにかく嫌なやつで、いくらなんでも愛着を抱けない、というところにあると思う。本作はそこが見事に克服されていた。しかも、今までと態度を一切変えることなく。

トリックについても、至るところに不穏の影が仕込まれていて、しかも最後にはそれらが見事に像を結ぶ。素晴らしい読後感でした。

My Best Contents 2024

今年も残すところあと三分。今年はアウトプット控えめに、とにかく言い訳できないぐらいインプットしてやろうと心に決め、結果450本も映画を観ることができた。それで分かったんですが、この定額配信時代、映画を沢山観るだけなら誰でも出来る。そこから何を受け取り、何�をアウトプットするかが一番重要で、それ以外は本数に何の意味もないです。それが分かってよかった。来年はゴリゴリアウトプットしていきますので、何卒よろしくお願いいたします。

俺デミー賞2024

10. システム・クラッシャー

自らの怒りを制御できない子どもを前にして、大人は如何に振る舞うべきか、我々の倫理観も問われる物語。全ての甘い退路が一つずつ潰れていく絶望感。この作品は、安易に答えを出すことを許してくれない。

https://www.rippingyard.com/post/Ed6U2ECq33oatdLJnUIO

9. フォールガイ

この手の映画が好きだった母親のことも思い出してより感情が昂ってしまったのはあれど、あの頃、こういうイカした映画って沢山あったよなー的錯覚(今も良い映画は沢山あるので)に陥ってしまうぐらいの、突き抜けたアクション快作。

https://www.rippingyard.com/post/9HIiBgQgOMKy9WtVJLqr

8. インフィニティ・プール

ディストピアSF的な設定の妙とか、脚本の良さもあれど、それを上回る暴力的なテンションといいますか、作り手側の過剰な昂りを感じてしまう。現代最強女優の一人、ミア・ゴスがそれをさせている。

https://www.rippingyard.com/post/o8mcsYMKJfaSf3SUvdRG

7. 悪は存在しない

世界の混沌を見かけ上の静謐に押し込める。直前に観たゴダールとも見事にリンクした、淀みの連鎖。この毒に対する観客各自のリアクションが、ラストの解釈�の多様に結びついていくのではないか。

https://www.rippingyard.com/post/ff4zDJvQaG8X6y8axqci

6. 二つの季節しかない村

ヌリ・ビルゲ・ジェイランのことは、半分ギャグ作家だと思ってる。ここまで性格の悪い人間が主人公だと、ここまで場が荒れるのだ、と感心。3時間は敬遠しがちだが、超性格悪い人の滑稽な所作が観れるとなるとこれでも短いのではないか?

https://www.rippingyard.com/post/QxaIPEtXwjw2iHAncx8W

5. 夜明けのすべて

素晴らしい演技、素晴らしい脚本、素晴らしい撮影に加えて、素晴らしい事後鼎談。なんか他に言うことある?客観的に見ると、今年の邦画ナンバーワンだと思う。

https://www.rippingyard.com/post/NRhfrQ8vDQVGkq8C8KRS

4. 墓泥棒と失われた女神

『チャレンジャーズ』に続けて、俺の中でジョシュ・オコナーの名が特別なものになった(『ゴッド・オウン・カントリー』も素晴らしかった)。今後もとんでもない映画を撮り続けるであろうアリーチェ・ロルヴァケルにとっては、通過点なんだろうなあ。

https://www.rippingyard.com/post/PeKiy4Ip6gXien7w3olR

3. 憐れみの3章

若輩者の俺はまだまだ深淵には迫れなかったが、その後、レビュー読んだり、町山さんの解説を聞いていたら、古代ギリシャ悲劇に通じていればもう少し理解は進みそう。こういう世界の広がりを感じさせてくれる作品が好きだ。個人的にはランティモスのベストかなーと思う。

https://www.rippingyard.com/post/yVYIowg4AOyU4OqyO2t9

2. 若武者

どうしても外せなかった一本。ここで展開される邪悪な屁理屈と、シンプルな日常描写は、鋭利な現代日本批評になっていると思うし、それをここまで直感的に面白く料理できるのはかなりの手腕だと改めて思う。

https://www.rippingyard.com/post/C4XFoBPQerLUpTBMg5oZ

1. グレース

圧倒的。視覚的な美しさと、肥溜めの中に咲く花のような瞬間が見事に交差して結びついている。こういう体験をするために、俺は映画を観ている。

https://www.rippingyard.com/post/DJbmrdFrBkk5mRsYkvk5

よく聞いた音楽

youra、Tyla、Caoilfhionn Rose、ナルコレプシン、デキシードの新譜、Geordie Greep、JW Francis、山二つ、fantasy of a broken heart、Bananagun、ALOYSE辺り。中でもベストアルバムは、Being Dead「Eels」。

印象的だった本

レイモンド・カーヴァーや今村夏子を再発見したり、相変わらずJホラーが充実してたりと色々ありましたが、特に印象深かったのは、ナージャ・トロコンニコワ『読書と暴動』とか、野矢茂樹『言語哲学がはじまる』、『優等生は探偵に向かない』辺り。

2024-12-31 15:10- 映画

- システム・クラッシャー

- フォールガイ

- インフィニティ・プール

- 悪は�存在しない

- 二つの季節しかない村

- 夜明けのすべて

- 墓泥棒と失われた女神

- 憐れみの3章

- 若武者

- グレース

- チャレンジャーズ

- ジョシュ・オコナー

- ゴッド・オウン・カントリー

- アリーチェ・ロルヴァケル

- ランティモス

- Being Dead

- Eels

- youra

- Tyla

- Caoilfhionn Rose

- ナルコレプシン

- Geordie Greep

- JW Francis

- fantasy of a broken heart

- 山二つ

- Bananagun

- ALOYSE

- ナージャ・トロコンニコワ

- 読書と暴動

- 野矢茂樹

- 言語哲学がはじまる

- 優等生は探偵に向かない

- レイモンド・カーヴァー

- 今村夏子

- Jホラー

- Film

- Music

- Book

朝、むすこの塾に付き合って吉祥寺。もう井の頭線の中から、星乃珈琲店でミニパンケーキ食うことしか頭にねえもんだから、着いてすぐにむすこ放り出して急いだら、結果恥を忍んでおかわりまでしてしまった。

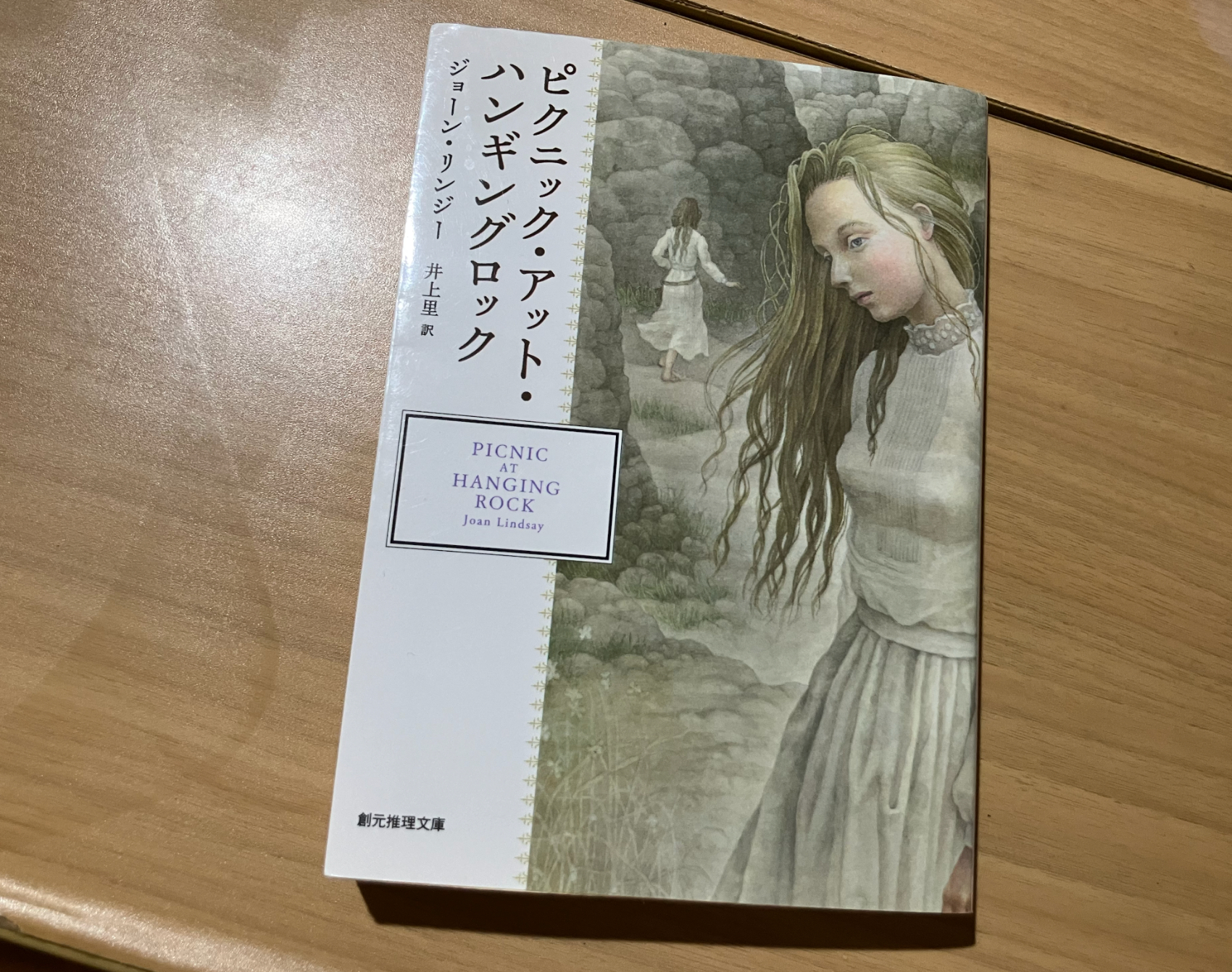

コツコツと読み進めていた『ピクニック・アット・ハンギング・ロック』を遂に読了。映画では分かりづらかったところを補完する意味で読んでいたんだけど、これがもう大傑作。映画版、原作、どちらも傑作だが、どちらかしか体験したくないのであれば、俺は原作を薦めるかな。ピーター・ウィアーの映画版では、ミランダ一行がハンギングロックに消えていくところがピークで、後半は延々と歯車の狂った日常が描かれていた。原作はちょっと趣が違い、後半の日常におけるミステリーパートが二度目のクライマックスとして��十分に機能しており、特にアーマが体育の授業に顔を出す辺りからはもう目が離せない。映画版ではちょこちょこ改変が加えられ、抑えめになっていたクライムサスペンスとしての趣向が、原作では全開になっている。

先に挙げた体育の授業にアーマが顔を出した時の異様な緊迫感や、アーマを食事会に招いたマイケルの行動とか、あとはもちろん、各種証言で彩られたラストなど、強烈なイメージを伴った鮮烈なシーンがいくつもある。超常的な出来事そのものを描きたいのではない。結局この物語は、こうした意図のわからぬ、ある種「偶発的」と言っても過言ではないような出来事に直面した時に、旧弊な階級制度で塗り固められたオーストラリアの社会が脆弱性を顕にする、その瞬間こそが主題だったのだろう。

背筋『穢れた聖地巡礼について』『口に関するアンケート』を読む。大傑作、というか俺たちが震え上がった前作『近畿地方のある場所について』の衝撃には及ばないが、それは前作が秀逸過ぎたから、という話。「こういうスタイルも書けるのか」と感心した『穢れた聖地巡礼〜』、50ページ強のありがちな怪談話をラスト数ページでいやーな気分にさせる『口に関する〜』。どちらもモダンなストーリーテリングで、読後のぼやっと気持ち悪さが残る逸品だったと思う。

なんとなく今年観ておくべきと思っていたひょうろくを確認して、えらく感心する。特に今週の水ダウ(最近、思うところあって回によっては水ダウの視聴を再開してる)での演技は、本当にレベルが高いものだった。例えるなら二ノ宮隆太郎さんのような豹変っぷりだったんだけど、自分の中に内包しているものがない限り、あんなもん出てこないと思い、どちらが本当のひょうろくなのかさっぱりわからなくなる。そら人気でるわ。

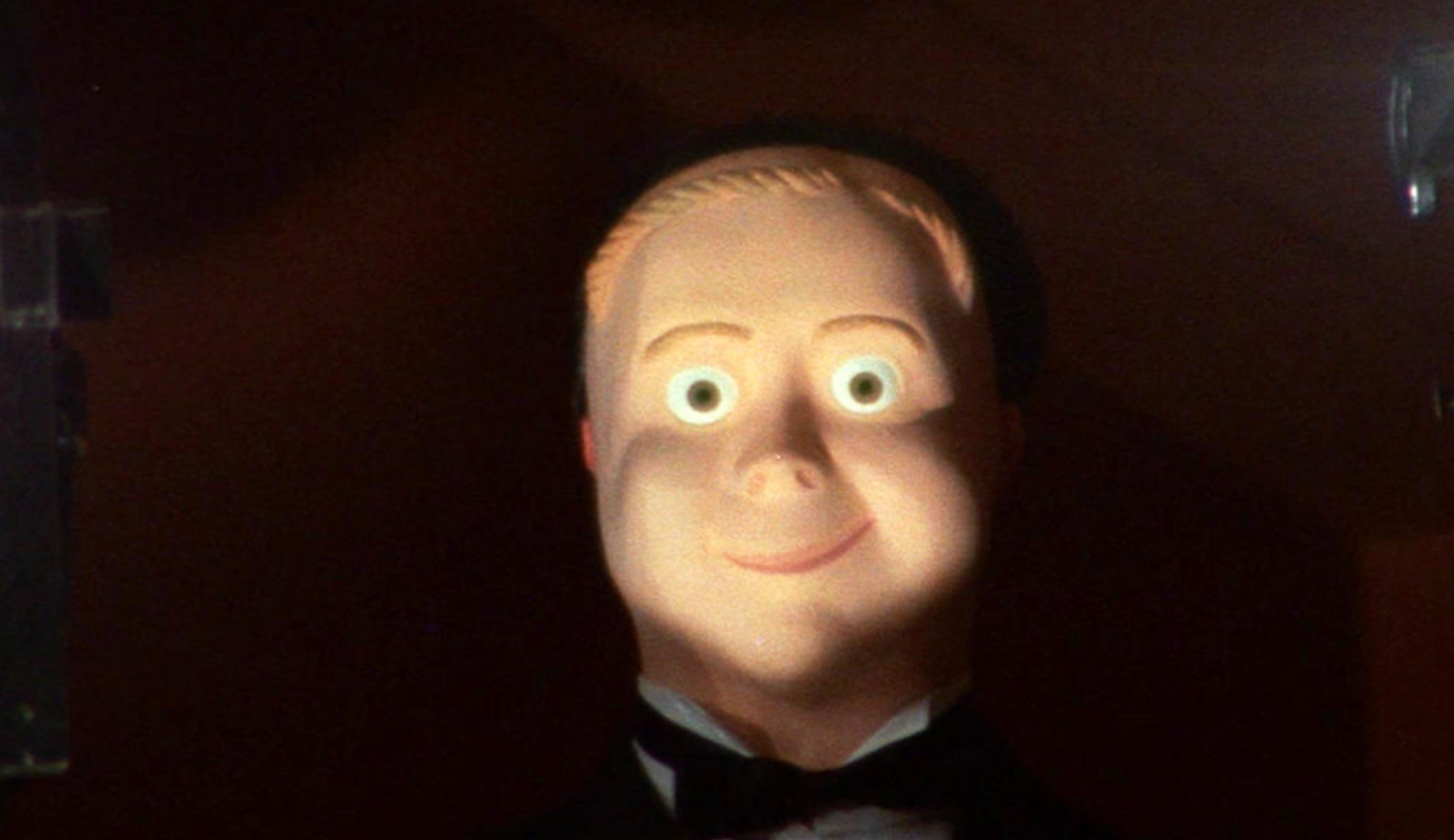

ダリオ・アルジェント『四匹の蝿』

本当に面白かった。オカルトに逃げない、ジャッロモードのダリオ・アルジェント作品。冒頭、飛び回る蝿を気にしながらのドラム演奏シーンの音やカメラワーク、編集から既にキレッキレ。

あまりにしつこく尾行してくる相手をついうっかり刺し殺してしまったところ、目撃していたこいつからなんとも目的のわからない不気味な脅迫を受け続ける主人公。恐ろしい脅迫者のルックが、この「ギョロ目のタキシードマスク」なところにバッリバリのセンスを感じる。ちゃんと怖いっす。真相自体はある程度想像つくし、なんか腑に落ちないところ(「声」とか)も沢山あるんだけど、ビジュアルと編集のセンスで十分押し切れる、凄まじくギラついた一本だった。ミムジー・ファーマーは相変わらずイカしてます。

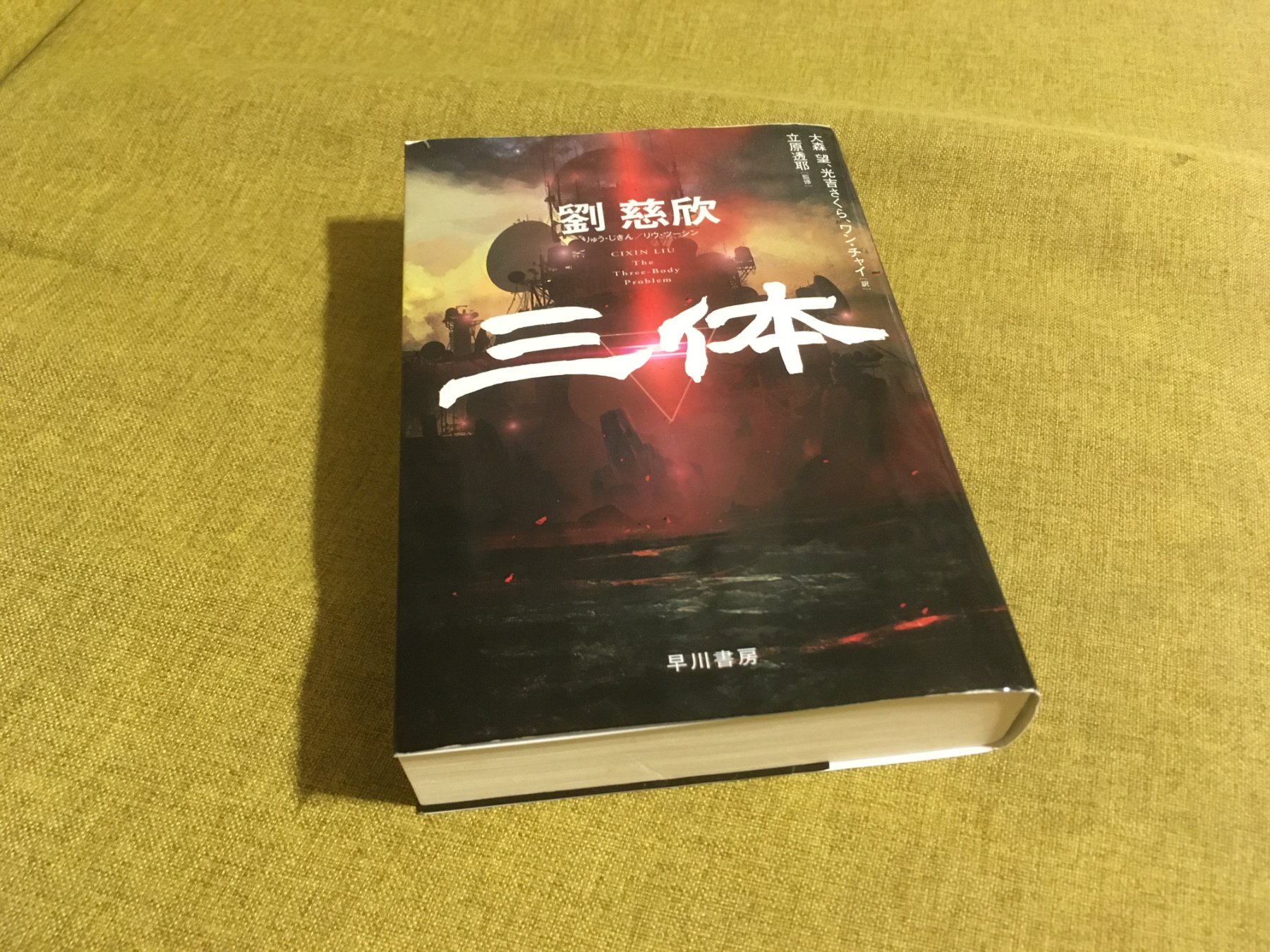

一日留守番する日だったので、起きがけにむすこと『犯罪都市 THE ROUNDUP』をキメ、劉慈欣『三体』を読了し、夜はPrime Videoから消えそうというだけのきっかけで観たベトナム映画『草原に黄色い花を見つける』を観る。

マ・ドンソク『犯罪都市 THE ROUNDUP』

前作の不必要な(だと制作者が考えた)部分をずっぱりとオミットして、必要な部分の出力だけを極端にブーストさせる、というバカな小学生みたいに最高なチューニングをした結果、ただただとんでもなく強ええマ・ドンソク先輩が爆誕してて大興奮した。登場時は無敵に見える極悪非道なラスボスも、その歯車が少しずつずれ続けて、マ先輩と対峙する頃には割と追い詰められた状態、というのも前作を踏襲していて、その転落のドラマが醸し出す倫理観のバランスも適切だなーと感心する。「山」みたいなルックスのマ先輩が、なんとなく唐突に女性にモテる、みたいな展開もなく、合コンには行くも、全くモテてる気配がないのも安心。ただ、間抜けなヤクザ友達のイスは先輩のせいで必要以上に酷い目に遭ったので、マ先輩には責任持ってちゃんと面倒見て欲しいです。

劉慈欣『三体』

大ベストセラーSFをようやく、というか今更読んだんだけど、確かにすげえなこら。中国は文革時代の悲惨な出来事をきっかけに、全く先の読めないストーリーが展開していく…という「いつもの感じ」とは少し違うと肌感が伝える。そうじゃなくて、「あ��あいつものあれか」と、なんとなく先は読めたり、一瞬既視感を覚える展開を持ち出してくるところには躊躇がない。この作品のすごいところは、その既視感を覚える展開において、今まで皆がなんとなくボカして雰囲気だけ伝えるところを、言葉を尽くして伝え切るという姿勢。これがめちゃ凄いです。何を言っているのか細かくは全然わからないが、何が起こっているのかはよくわかる、という語りの巧さが前提としてある。ネタバレを気にするとあまり言えることはないが、序盤から最後まで、ずーっと小規模〜大規模な驚きがあった。視界に現れるカウントダウン、人力コンピューター、太陽の使い方、やってきたメッセージとその返信、船捜索の大胆手法、陽子を使ったトンデモ技術…いくつかの忘れられない場面を経て、必然として訪れた「諦念」に抗う方法も、俺には感動的だった。三部作、ゆっくり読んでいきたいけど、その前にNetflix版のドラマを観ようかなと思ってる。

『草原に黄色い花を見つける』

全く知らない映画だったが、大変良かった。ベトナム版『友だちのうちはどこ?』と言っても良いかもしれないけど、物語内に現れる事象が様々な構造の中で何度も反復される、という意味ではもう少し複雑でモダンな作り。雑に言っちゃうと『牯嶺街少年殺人事件』のあの地味で複雑な反復、というか。さすがに俳優の少年たちの演技に覚束なさがあったり、終盤の閉じ方が大雑把だったり(「ニーはもう大丈夫!」には腰砕けになった)といった欠点に若干興を削がれた部分もあったが、素晴らしかった。原作が良いのかもしれない。

80年代ベトナムの農村に生活する兄弟が、石投げをして遊ぶ牧歌的な風景から幕を開ける。ここで弟トゥオンを裏切って石を投げつける主人公ティエウの卑怯さは、この物語における兄弟の関係性を明確に語る。トゥオンの純真さと、主人公の卑屈さは対比になっているが、それは思春期真っ盛りの彼の年齢には誰もが通る道。心の弱さが、兄弟に暗い影を投げかける。その構造が、後に唐突に現れる「枯れた木に宿るお姫様の魂」の真相におけるある親子の構造とも重ね合わせられて、田舎の地味な一エピソードにしか見えないものに、立体的で重層的なコンテキストを準備するのである。

くっすん大黒

2021年の末から急に町田康にハマって、更に言うと2021年の頭ぐらいに初めてしっかりINU『メシ喰うな』を聴いたので、俺にとっては2021年は町田康の年だった。立て続けに4冊ぐらい読んだところで、我が人生において「町田康を読み尽くしてしまう哀しさ」みたいなものが耐えられなく思ったので、読むペースを落とした。

町田康の処女作『くっすん大黒』『河原のアバラ』の2本を収めた短編集。どっちも言葉遊びから実際に起こることまで荒唐無稽が遂に人を空に飛ばしたぐらいの飛躍が凄まじい。無伴奏で賛美歌を歌って取引先をトチるくだりや、うどん屋で猿を追い回した騒動、蛸のアーティストのアトリエでのドタバタ辺りが特にお気に入りで、舐め回すように読んだ。