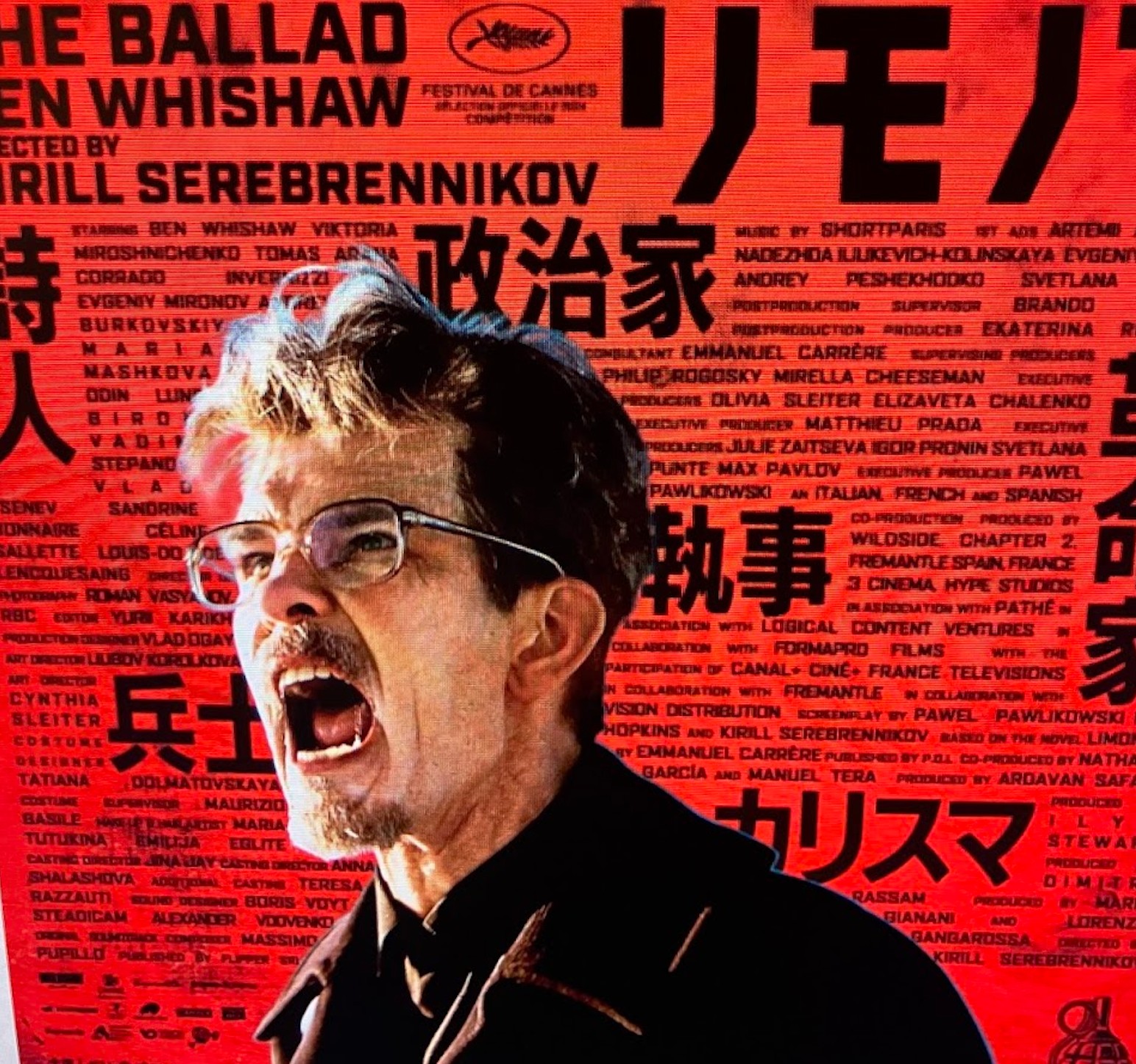

キリル・セレブレニコフ『リモノフ』/芸術的自暴自棄の末路

詩作の才はあれど、ビジネス的な成功には程遠い。そして程遠いのも己のせいである。もっと言えば、要は「あいつ、才能はあるんだけど、なかなか売れないなー」みたいな人、100や200で足りないぐらい見てるはず、みんな。「そんなリモノフ=エディが成功したのは、何故なのでしょう」みたいなサクセスを描くことを明確に拒否するならば、その終着点が「国粋主義」だったことに対峙慄然せざるを得なくなる。国家ボル�シェビキ党(観終わってすぐ調べてようやくピンときた。あいつかー、聞いたことあるぞ!)なるものに導かれた、この自暴自棄で行き当たりばったりな旅。最初はキリル・セレブレニコフ、あの『LETO』の監督ですから、英雄譚に仕上げるのでしょう、と思っていたら、そんなバイアスは一切かからぬまま、「横ではなく、縦に切るのよ」と言われたリストカットの作法のように、ウロウロとためらい傷のような人生がダラダラと続いていくように見える。しかし、共感はある。

「俺はここにいない、だが存在している」。リモノフによる印象的なフレーズは前半と後半で二度も引用されるが、「芸術家たる自己はなきものとされ、社会に隷属する時だけ顕になる状況」を指すのであれば、それはまさに陽の目を見ない全てのアーティストに当てはまる表現である。方や、ソ連時代から無能を晒していた詩人仲間は、無能なまま一目置かれる存在となり、彼のそんな政治的な成功を嫌悪する一方で、「老いが怖い」という視点に立てば結びつきを感じたりもする。

路傍の石、たる自分が、誰からも相手にされないまま、狂態晒して勝ち取った恋人・エレナも、「狂っている」リモノフが故に魅力を感じていて、それは「老い」と無関係のファクターであるとは言い切れぬ。ルー・リードの如くワイルドサイドを闊歩するニューヨーク時代。引き続き何者でもないリモノフと、モデルとしてショービズの世界に蹂躙されるエレナ。二人の日々はまるで魔法がかかったかのように輝きを以て描かれ、それを増幅させ��る鏡細工はイミテーションなのであるが、その日々を思い出してかつての恋人を妄顕させる時、やはり鏡細工は弱々しい光を乱反射させていて、リモノフの後ろ姿はとても良い寂しい。

自棄の果てに、ニューヨークの街中で腐っていくリモノフ。「どうしてでも、有名になりたいのだ」という妄執は、いよいよ街中で暗殺されたり、街中で暗殺したりを夢想してしまうほどに育ってしまう。しかし結局リモノフは有名になり、顕になった世界の空虚さの中でスターリニズムを求め、極右に走る。その根本には、イミテーションの振る舞いがあって、マスコミから求められる通りに身振りを繰り返す彼に、そのトリックスター的性質を見出してしまう。

実在の人物を扱うということに伴う足枷みたいなものを感じなくはなかった(俺にとってセレブレニコフのベストが未だ『インフル病み〜』なのは、それ故だろう)が、それもベン・ウィショーの素晴らしい演技(ルー・リードに声が似ている)と、監督の作風であるアニメーションとトリッキーな仕掛けによって、ある程度は克服されているように思えた。しかしながら、そんな効果を差し置いて、この作品の中で、主人公が本当に真摯だった瞬間は、男に抱かれたことを「最高の体験だった。一度はやってみることをおすすめする」と言ったシーンだったのかもしれない。孤独と疎外感。アーティスト誰もが抱える感覚が行き着いた先は、(ヒトラーと同じように!)国粋主義・ファシズムだったという無念さを感じずにはいられなかった。

キリル・セレブレニコフ『インフル病みのペトロフ家』/超現実が背骨を持ったら

試しに一旦、この混沌とした物語の説明を試みたい。

インフルエンザに罹っている主人公ペトロフが、激しく咳き込みながらトロリーバスで移動している。途中、政治家を射殺するミッションに参加させられたり、文字通りの「高熱の時に見る悪夢」のように脈絡のない展開に、自分まで罹患したような心もとない悪寒。霊柩車に乗って現れた友人のイーゴリ(��『Breaking Bad』ウォルター似のスキンヘッド)が、ペトロフを強引にバスから引きずり下ろすと、死体を乗せた車内で不謹慎な酒盛りが始まる。

かたや、図書館。文学サークルの会合は、弾き語り、議論が白熱し、閉館時間を過ぎても終わりそうな気配も終わらせようとする意思も感じられない。主人公ペトロフの元妻で司書のペトロワはイラつき、彼らを虐殺する妄想にふけっている。家では、二人の息子が、彼女の帰りを待っているのだ。

ペトロフの旅はある種のオデッセイ、あるいは地獄巡りのような様相を呈している。1977年製造のアスピリンを飲まされた酒盛り途中で、自動車工場で男同士のラブシーンを演じたペトロフが背景画を破り捨てると、その原作を書いた小説家が自作を売り込みに編集部へと向かう現場に同行する。主観客観、過去現在未来、現実妄想は絶えず入れ替わり、「あなたは現実?」との問いかけが辛うじて意識を繋ぎ止めておくためのキーワードとして機能し始める。

一方で、このオデッセイがもたらす混沌は、巧妙にしてアグレッシブにミックスされた音楽のような快感をもたらす。図�書館での文学サークルの会合で弾き語りに聞き入っていると、画面がペトロワにフォーカスすると同時にリズミカルな電子音が不穏に混じり、いつの間にか室内楽的なムードが画面を支配している。妄想が唐突に周囲の現実と混じり合うのと同様、音楽はシームレスに変容していて、同僚が「ここで子どもを作った」というソファの上、いつの間にか元夫と二人、パトロワは妄想の中で交わっている。

まさに該当箇所のクリップがあった。これは、理想的な「音楽」。

物語は、在りし頃のソビエト連邦へと遡る。シュールなコメディのような気分で観ていると、ペトロフ家の「物語」が1970年代のソビエト連邦〜現代ロシアの「物語」と交錯して、おぼろげな現実が顔を覗かせる。ペトロフの心に残り続ける「ヨールカ祭(ロシア正教におけるクリスマス)」で出会った「雪むすめ」の体温を鍵にして、奇怪な物語がスルスルとその骨組みを露わにしていく。イゴーリの妻の回想が、発熱にも関わらずソニックのきぐるみを着てヨルーカ祭に参加する息子が、時空を捻じ曲げたように70年代のソビエトのエピソードと接続する。幾度となく��演奏されるヴィヴァルディ「冬」をバックに、雪むすめのスピーチはその都度形を変え、私達もその裏側に流れる水脈を辿っている。「あなたは現実?」

キリル・セレブレニコフ監督作。『LETO』とはまたちょっと違う(あれもあれですごかったけど)現実離れした映像表現は、もはや目で追っているいるだけで好奇心のセンサーがビンビンに作動するレベルの名人芸。室内で問答を繰り広げながら炎上に終わる長回しとか、移動中のトロリーバスの遠景で蠢く人々がシナリオに乗り込んできたりと、ロシア政府による軟禁からの謹慎中にも関わらず、入念な準備が必要そうなシーンの数々には単純に驚かされてばかり。原作アレクセイ・サレニコフ『インフル病みのペトロフ家とその周囲』は未邦訳のため読めていないが、カフカ『審判』とか、下手したらピンチョンとかでも挑戦できるレベルの作家だろうと思った(見てみたい…)。

とんでもなく綺麗に、そしてとんでもなくわけのわからない見事な状態で、物語は終わりを迎える。でも、狐につままれたような阿呆面な僕は、もう一度頭から、物語を自分なりに紡ぎ直してみたくなる。そんな体験が出来る傑作だった。