BEST MOVIE 2025

今年は音楽などの制作に時間を割いていたので、意図して映画鑑賞の量を減らしていました(来年もその予定)。結果、160本鑑賞、うち新作は87本。いつも言っているんですが、森脇健児が月に10本映画を観るとのことで、最低でもそれ以上は観ようと思っている「夢がMORI MORI」世代にしてアンチ。今年も無事、森脇越え、達成しました。

寸評付けながら、今年のベスト10本を挙げさせていただきます。上記のような事情もあり、きちんとしたレビューはなかなか載せられなかったんですが、FilmarksにはiPhone一筆書きレビューを残しているので、気になる方はそちらも参照ください。

https://filmarks.com/users/mcatm

10. ティモ・ジャヤント『Mr.ノーバディ2』

げんき映画枠。真正面からベロシティ高めのアクション映画にして、実は文芸…とか思ってたけど、いやいや全然。最良の部類のげんき映画。今週の発見なんですが、俺はボブ・オデンカークにあの日のブルース・ウィリスを投影しているのかもしれない。

https://www.rippingyard.com/post/XU9JteQ9gtZ05UC6NhWR

9. ババク・ジャラリ『フォーチュンクッキー』

インディー文芸枠。故郷の喪失を根底に抱え、人との触れ合いに障害を感じている主人公の大事な一歩。「フォーチュンクッキー」というタイトルが象徴するように、全ては運の問題だからこそ、我々はあえて外に出るための一歩を踏み出さなければならない。

8. ホ・ジノ『満ち足りた家族』

胸糞韓国映画枠。金持ちの悪徳弁護士と、貧困層にも手を差し伸べる医師の兄弟家族が、倫理ゼロ地点に堕ちていく。これを以て、言うに事欠いて「満ち足りた家族」て。最高に胸糞悪いが故に、俺はこれを教育目的でむすこに見せたい。

7. 団塚唯我『見はらし世代』

邦画新世代枠。仕事を優先した結果、家族を壊してしまった父親。それを許すことの出来ない子どもたち。都市再開発も、ビジネス優先もクソだが、クソにはクソなりの考えがあるのだよ、と立ち止まって一度肯定してみようとする作り手の意識がユニークだった。

https://www.rippingyard.com/post/XPaGR1Oh5vQNV533TUJ7

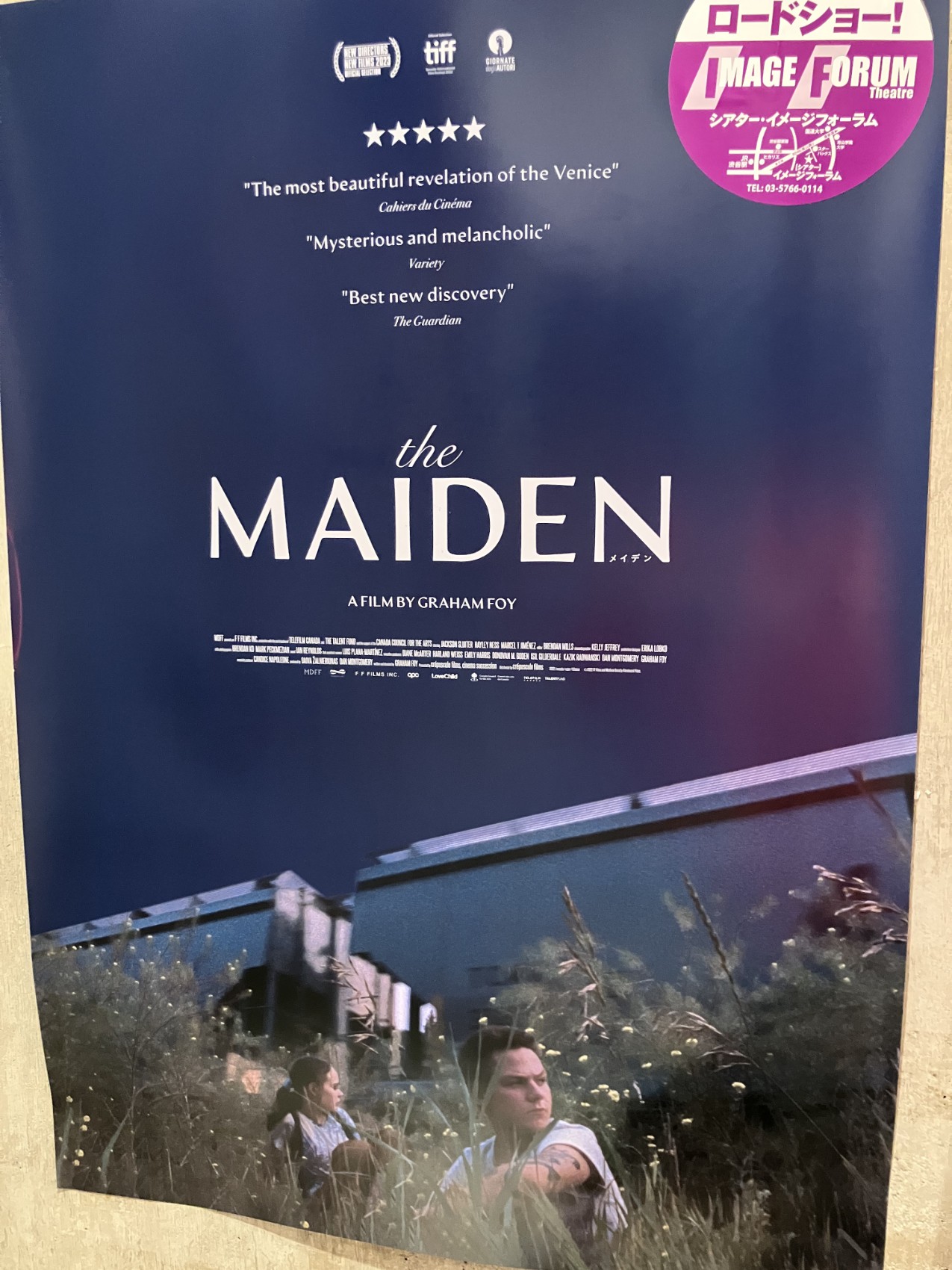

6. グラハム・フォイ『メイデン』

インディー文芸枠。街を映す地平線に、儚さがにじみ出ている。月だと思っていたら、水面に映った月だったような、現の危うさ。大切な人の死に直面し残されてしまった者。その視点が物語の中心を占めている。路肩に停められた自動車に、これほどまで不安を感じる映画に覚えがない。

5. ザック・クレッガー『WEAPONS/ウェポンズ』

ホラー枠。最高すぎて劇場最前列で震えてた。『ヘレディタリー』以来の、最高ミステリーホラー更新でしょう。ネタバレから逃げ切って、劇場で見て欲しいという思いが強すぎるので何も言えない。観てくれ。話そう。

4. グアン・フー『ブラックドッグ』

中華ノワール枠。病気持ちの黒い犬との関係を経て、人生を再び取り戻そうとする主人公の闘いが描かれる。僕らはある種の「人生の終わり」を眼前にして始めて、人生がいつ始まったのか、を意識するのではないか。

3. 早川千絵『ルノワール』

邦画代表枠。父親の死を前にした少女の生活を中心に、その悲しみを如何にして表出させるのかが丁寧に丁寧に描かれる。大事なことをそのまま感情の爆発として伝えてしまうような表現を巧妙に避け、自由な解釈の余地を残して仕上げるやり方が良かった。

2. ローラ・ワンデル『Playground/校庭』

社会派文芸枠。自慢の兄が学校でいじめられている。その発見に妹としてどう対処するべきかを考え追い込まれ続ける72分。誰が、何を、どうすればよかったのか。議論の場は開けていると同時に、作り手として一旦物語をきちんと終わらせるという作劇的な誠実さも保ちきった傑作。

1. マシュー・ランキン『ユニバーサル・ランゲージ』

アートコメディ枠。七面鳥にメガネを取られてしまった少年を助けるために奮闘する姉妹と、ウィニペグに帰省して母親に会いに行く男。2つの物語が衝突するときに、アイデンティティの喪失と混交が発生して、世界が反転してしまう。そんな世界の揺らぎをそのまま収めた驚くべき傑作でした。

https://www.rippingyard.com/post/4ZclCb69Wgl6nXfY5Aa7

ということで、今年はこんな結果になりました。また来年お会いしましょう!

ユニバーサル・ランゲージ

Playground/校庭

ルノワール

ブラックドッグ

WEAPONS/ウェポンズ

メイデン

見はらし世代

満ち足りた家族

フォーチュンクッキー

Mr.ノーバディ2

ジャック・ロジエ『オルエットの方へ』

ヴァカンス映画って、結局ヴァカンスの終わりを描きたいんだな…。痛感した。少なくとも、俺は見たい。別荘にやってきた女子3人のヴァカンスは、やれ風呂がねえと言っちゃケラケラ笑い、腹が減ったと笑い、ボールが転がったつってゲラゲラ笑って時間が過ぎていく。寂れた避暑地に「オルエットの方へ」と看板を見れば、「カジノもある!」と笑い転げる。しまいには、「オルエット!」って巻き舌発音で爆笑している。

正直、かなり終盤まで、本当になあんにも起こらない。会社勤めのジョエルの上司ジルベールが偶然を装ってやってきても、ウナギぶちまけたりするだけで、何にも起こらん。今日は釣り、明日は乗馬、次の�日はヨット。と、遊んでいるだけの3人に、しかし黄昏は唐突に訪れる。

そんな終わりの鐘の音が聞こえるような晩餐シーン。海で会ったパトリックと遊びに出てしまったカリーヌに置いて行かれた二人を、ジルベールがとっておきの料理でもてなそうとする夜、歯車が少しずつずれていた人間関係の崩壊が決定的になってしまう。この時点で、多分2時間超えてる(時計見てないけど)のだが、これまでの退屈が爆発する。起こっていることは些細なのに、ポイント・オブ・ノー・リターンをとっくに超えてしまったことは明白だし、そのことに皆が(深層では)気づいてしまった。かくして、ヴァカンスは終わりを告げ、その終わり方は日常にまで影を落とす。かくも容易に、何もかもが終わりを告げるのだ、という力なき目線。俺には、彼女たちの友情すら終わってしまったように感じたが、それも全部夏のせいの勘違いかも。

退屈退屈とは言ったが、主演の三人がとにかくキュートなのと、映像が美麗なので、実は全然見れてしまう。見惚れてぼんやりと過ごしていると、いつの間にか夏の終わりの夕闇が迫っていて、寒さとなんとなくの寂しさに震えてしまう。そうして振り返ってみれば、馬に乗るシーンや、ヨットを押して浜辺を駆けるシーンなど、ちょっとだけ過剰な躍動感を感じる部分もあったり、「夜遊びに行こう」と誘われたのに、場面は次の日の朝になっていたりと、退屈の中にもこちらの感情を振りまわすような確かな不穏さはあったのでした。

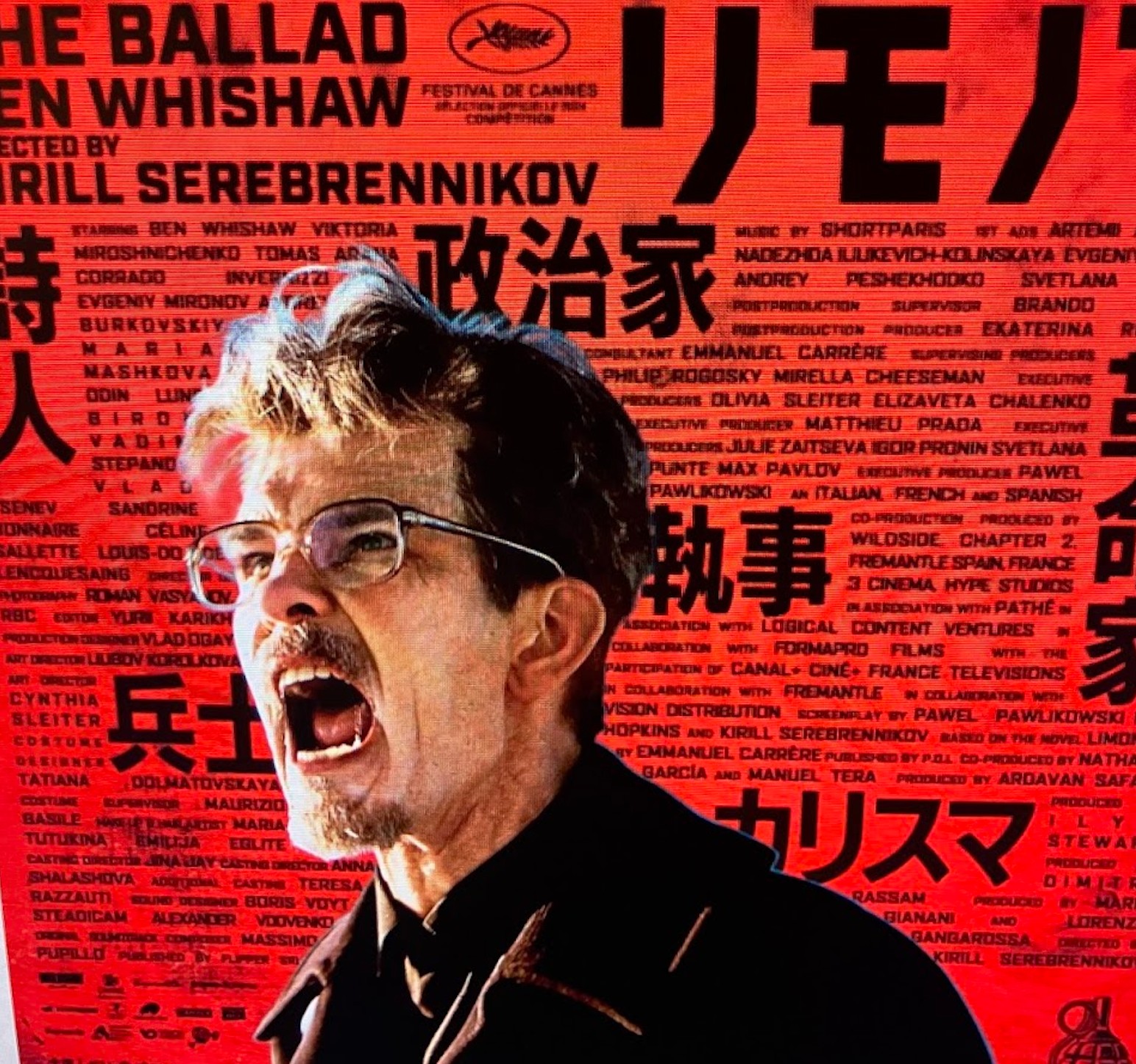

キリル・セレブレニコフ『リモノフ』/芸術的自暴自棄の末路

詩作の才はあれど、ビジネス的な成功には程遠い。そして程遠いのも己のせいである。もっと言えば、要は「あいつ、才能はあるんだけど、なかなか売れないなー」みたいな人、100や200で足りないぐらい見てるはず、みんな。「そんなリモノフ=エディが成功したのは、何故なのでしょう」みたいなサクセスを描くことを明確に拒否するならば、その終着点が「国粋主義」だったことに対峙慄然せざるを得なくなる。国家ボルシェビキ党(観終わってすぐ調べてようやくピンときた。あいつかー、聞いたことあるぞ!)なるものに導かれた、この自暴自棄で行き当たりばったりな旅。最初はキリル・セレブレニコフ、あの『LETO』の監督ですから、英雄譚に仕上げるのでしょう、と思っていたら、そんなバイアスは一切かからぬまま、「横ではなく、縦に切るのよ」と言われたリストカットの作法のように、ウロウロとためらい傷のような人生がダラダラと続いていくように見える。しかし、共感はある。

「俺はここにいない、だが存在している」。リモノフによる印象的なフレーズは前半と後半で二度も引用されるが、「芸術家たる自己はなきものとされ、社��会に隷属する時だけ顕になる状況」を指すのであれば、それはまさに陽の目を見ない全てのアーティストに当てはまる表現である。方や、ソ連時代から無能を晒していた詩人仲間は、無能なまま一目置かれる存在となり、彼のそんな政治的な成功を嫌悪する一方で、「老いが怖い」という視点に立てば結びつきを感じたりもする。

路傍の石、たる自分が、誰からも相手にされないまま、狂態晒して勝ち取った恋人・エレナも、「狂っている」リモノフが故に魅力を感じていて、それは「老い」と無関係のファクターであるとは言い切れぬ。ルー・リードの如くワイルドサイドを闊歩するニューヨーク時代。引き続き何者でもないリモノフと、モデルとしてショービズの世界に蹂躙されるエレナ。二人の日々はまるで魔法がかかったかのように輝きを以て描かれ、それを増幅させる鏡細工はイミテーションなのであるが、その日々を思い出してかつての恋人を妄顕させる時、やはり鏡細工は弱々しい光を乱反射させていて、リモノフの後ろ姿はとても良い寂しい。

自棄の果てに、ニューヨークの街中で腐っていくリモノフ。「どうしてでも、有名になりたいのだ」という妄執は、いよいよ街中で暗殺されたり、街中で暗殺したりを夢想してしまうほどに育ってしまう。しかし結局リモノフは有名になり、顕になった世界の空虚さの中でスターリニズムを求め、極右に走る。その根本には、イミテーションの振る舞いがあって、マスコミから求められる通りに身振りを繰り返す彼に、そのトリックスター的性質を見出してしまう。

実在の人物を扱うという��ことに伴う足枷みたいなものを感じなくはなかった(俺にとってセレブレニコフのベストが未だ『インフル病み〜』なのは、それ故だろう)が、それもベン・ウィショーの素晴らしい演技(ルー・リードに声が似ている)と、監督の作風であるアニメーションとトリッキーな仕掛けによって、ある程度は克服されているように思えた。しかしながら、そんな効果を差し置いて、この作品の中で、主人公が本当に真摯だった瞬間は、男に抱かれたことを「最高の体験だった。一度はやってみることをおすすめする」と言ったシーンだったのかもしれない。孤独と疎外感。アーティスト誰もが抱える感覚が行き着いた先は、(ヒトラーと同じように!)国粋主義・ファシズムだったという無念さを感じずにはいられなかった。

アリアン・ラベド『九⽉と七⽉の姉妹』

九月と七月。たった10ヶ月差で生まれた姉妹セプテンバーとジュライ。どこかぼんやりしていることをネタに「奇人」といじめられるジュライを護り続けるセプテンバーは、その一方で、いささか過干渉なほど、ジュライに愛情を押し付け、忠誠を誓わせる。

「毒親」ならぬ「毒姉」的な所作でジュライを支配するセプテンバーだが、二人の間に悲壮感はなく、インド系のシングルマザーである母親と一緒に踊ったり、動物の鳴き真似したりと楽しそうな日々。しかし雷の鳴り響くある日、クラスメイトからのイジメが一線を超え、怒り狂ったセプテンバーがついに父親の実家への引っ越しを余儀なくされるほどの事件を起こす。起こっている…はずなのだが、稲光と編集がその仔細を観客である我々から隠してしまう。しかし、何故、父親の実家??

一家の引っ越しを経て、姉のセプテンバーによる支配はより過剰となる。原題にもなっている「September says(俺は「セプテンバーは命ずる」と訳したい)」の命に逆らうこと叶わぬジュライ。どこかチグハグと噛み合わない支配・被支配の関係は不穏をまとい、強烈な真実へと観客を導くわけ。

ピュッと吹くセプテンバーの口笛は、禁煙であろうと蒸し続ける母親の電子タバコの蒸気と重ね合わされているのかもしれない。セプテンバーの支配が、家族の何に根差したものなのか。シンプルにトキシックな家族関係を想像していると裏切られてしまう。たった10ヶ月しか離れていない姉妹の遺伝子情報まで、俎上で切り刻まれているような生々しい描写。その獰猛さが、例えば台所に侵入する猿の恐怖描写などに現れている。そう、彼女は「アニマル」であった。

決して派手ではない、粗いフィルムの粒子に覆われた画面に、増幅された口元の音。咀嚼に、口笛に、蒸気に、口淫。生理に、ロストバージン。生々しさが物語の周辺を赤く濡らすと、セプテンバーが赤を忌み嫌っていたことを思い出す。

序盤から、音と編集の組み立てが大変上手く、そのテンションが最後まで続く。『サブスタンス』のような過剰さは抑えつつ、シーンが変わるごとに奇妙なリズム、画角、時間が挿入されて、退屈している暇がない。ラストカット、あの人物は、あんな場所で、いったい何を考えていたのか。呆けたまま完全なる虚無を見つめる姿に、心底やられてしまった。

既に何もかもが忘れ去られたであろう「ギリシャの奇妙な波」の文脈を無理矢理持ち出せば、『アッテンバーグ』でも『籠の中の乙女』でも扱われていた「支配・被支配」の関係性というテーマが、本作でも中心的に扱われていることが確認できる。先の二作なんて、本作の監督であるアリアン・ラベド本人が、その関係性の一翼を担っているのだから、どうしてもその語りの延長線上に考えてしまった。傑作。

団塚唯我『見はらし世代』

冒頭でトラックが横切った時点で、これは目が離せませんぞ、と舌舐めずり。こ・れ・は!どうしますかみなさん!

大事なコンペのために家族旅行を切り上げて帰ることにする、と妻に告げる建築家の夫。「三日間は家族のことだけ考える」という約束は反故にされ、「明日までは子どもたちといて」という妻の願いに、「…ちなみに…今日の夜帰るってのは…行けそう?(どお?)」。まるでブレッソンのような静謐で息詰まる駆け引きから、帰��路のトンネルに一続きの灯りで一気にタルコフスキーへ。

何があったのかは知らん。いつの頃からか、日本の俳優たちのクオリティが飛躍的に上がったため、「役者が素晴らしい邦画」を山ほど見るようになった。その、素晴らしい役者たちの、素晴らしい達成一つ一つをこぼさないように、いっぱいに掌を広げたような映画。だから、こぼれ落ちそうなディテールの一つ一つを、私たちも記憶していかなければならない。「あんまり、おやじに、近づきすぎない方が、いいと、思う。よ。」黒崎煌代は、大俳優になるポテンシャルあると思う。よ。

家族を顧みずに仕事に没頭し、ランドスケープデザイナーとして大成功を収めた父。その代償として、家庭は破綻した。胡蝶蘭デリバリーの仕事を、惰性と諦念の中続けている息子。結婚を見据えた同棲を間近に控える娘。疲れ果てたように見える母を含めた四人の関係性と、さらにそれぞれに独自なコミュニティと、そうしたひとつひとつにスポットを当てれば、光は乱反射して別の意味が生まれてくる。

例えばこう。娘は自分の家族の経験もあって、結婚話を進めていくことに不安を感じている。その悩みは「惰性で一緒にいた結果、他の選択肢を失った」というような言い方で協調を強要する彼氏には理解されない。しかし、乱反射した光は、かつて「同棲相手に、何でもやってあげるのは、やめた方がいい」とアドバイスされた過日の些細な瞬間を照射する。しかし、どお?そのアドバイスをした当人が、数日後には、他の人と生きるということに深く悩んでいるのだ。

例えばこう。息子は胡蝶蘭の仕事をしながら、近�所の炊き出しに並んで昼食を摂る。確かに薄給という事情はあるだろうが、そもそも食べることに興味があるようにも見えない。ホームレスが並ぶその炊き出しの公園は、再開発のために撤去されるが、彼の父はホームレス排除を目的とした宮下公園再開発で名を成したデザイナーなのだ(あれってどうやってあんな設定にしたんでしょうね。実在の当人は嫌だろう)。

「うちの会社の女性、みんな髪が短いの、なんでですか?」。尊敬も萎び消え、会社を私物化してるとすら思われているその社長=父は、自分たちのキャパを超えるほど巨きな公共事業の仕事のコンペ参加を決めたことで、スタッフから非難されている。問題はキャパシティのことだけではなく、その再開発が、またしてもホームレス排除に繋がってしまうという社会的な悪影響もスタッフの顔を曇らせる。苦言を呈するスタッフに「ホームレスをどうにかするのは行政の仕事だろ」といなすと、かつての家族旅行の様子が頭をよぎってしまう。

再開発と倫理観の欠落。かくして、渋谷の再開発を明確に批判していながら、この映画は資本主義批判に留まらず、彼の地の若者たちが街を謳歌する姿を映すことで、今のアクチュアルな街の在り方を肯定してみせる。今の世代、それを「見晴らし世代」と呼んだのかもしれない、その世代が、前世代にはわからない形で街を生きる、その姿にノーを突きつける権利を持つものなどいない。そんな大前提がコンテクストの水底から浮かび上がってくるのだ。

家族が再生に向けて動き出すのか。事はそう単純ではなく、父と息子の邂逅(代官山での絶叫と、ク�ビになってからのワンカット退職連鎖描写は、ほかのいくつかのシーンと合わせて、この映画の大いなる達成である)を経ての、ドライブイン。家族四人で最後に食べたのと同じシチュエーションで、黙々と飯を掻っ込み続けて姉を呆れさせる二人の足元に電球は破裂落下すると急転直下の奇跡が顕現し、それを現実逃避と拒絶する人もいるかもしれないが、俺は膝が震えた。これは、エンターテイメント。もしくは、おとぎ話。

家族の物語がなんとなく、少しだけ前(しかし、前って、どっち?)に進むと、物語は都市=渋谷を俯瞰しはじめ、家族は後景に沈む。果たして、これまで構築してきた物語とは接続困難な展開を以て団円とするが、もうここは「見はらし世代」。代々木公園から原宿に降りてくる辺りを、LUUPに乗って蕎麦の話をする若者のことは我にはわからん。我にはわからんが、そこには文化が、人生が、物語があるのであろう、ね。

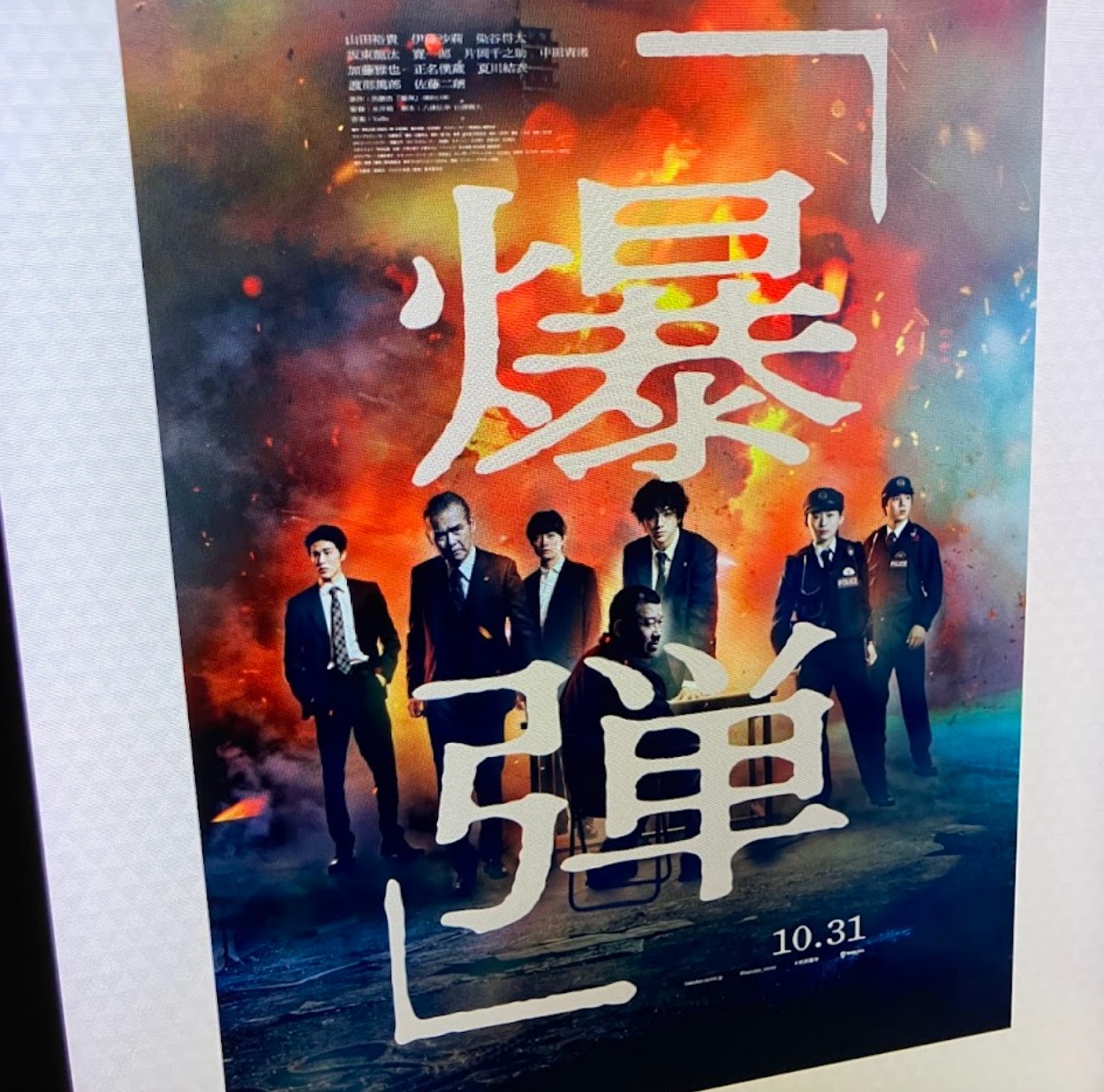

映画『爆弾』

そもそも『爆弾』映画化の報に触れたとき、俺の中で「スズキタゴサクは佐藤二朗じゃねえだろ」という激しい違和、もっと宇野祥平とか松浦祐也みたいな、ケンカの弱そうなしょぼくれ演技の人が良いという確信は未だに消えないのだが、それにしても佐藤二朗は巧い。台詞や原作に書かれていない隙間を埋めていく一つ一つの所作に凝縮されたスズキタゴサクが、俺の頭のスズキタゴサクを超えていく。オーバーアクトを抑えつつ、リアリティラインをギリギリ超過してみせる。「ギリこんなやついない」。そんなファンタジーが、作品世界の荒唐無稽と調和して、エンター��ティメントの強度を裏打ちしている。(更に「類家は、にょぼりげミネ」という確固たるイメージがあり、妻にそれを話したら「言いたいことはわかるが、ビジネス的にそれは無理」と言われる。山田裕貴は素晴らしかった)

一方、これみよがしな説明台詞の応酬に序盤から若干目眩したんだけど、よく考えたらあの原作を映像で見せるとこういうことになっちゃうのかも。必然。そう思うと、力ある役者がその辺りの「臭み」を巧みに回避している瞬間がたくさんあって熱かった。俺が一つ選ぶとしたら、序盤の駐車場シーンにおける伊藤沙莉の「敬礼ジョーク」に坂東龍汰が返した棒読みワンワード。脚本(≒原作という意味で)の隙間を埋める役者と演出の機転がいたるところで光ってる。

ということで、これ、原作未読で観たら、超興奮するんだろうなーと思って羨ましい。隣のカップルが、上映中も喋り、携帯見るタイプの客で、終演後どう思ってるんだろうなーと耳そばだててたら、女性の方が呆然と「時間経つの忘れてた…」と申していたので、楽しんでくれて何より。反面、ラストにおける、動機の説明などは、あまりにサラッとしていて重みがなく、原作読んでいなかったらちょっとなんのことだったのかわからなかったかもしれないな、とも思いました。

『Mr.ノーバディ2』/家族旅行とか、そういう問題でもねえ気がしてきた

まさに「何者でもなかった男(Mr.ノーバディ)」が、その後何者かになり得たのか、はともかく、あの退屈な一週間を過ごしていた家族はどうなったのか。前作の射影としてのオープニングシークエンスを経て、綺麗に相対化された説明に、理想的な続編の影を見る。退屈で退屈で退屈で仕方のなかったハッチが、自らの暴力性と家族への愛情に引き裂かれ続けるという奇妙なルーティン。

シリーズで描かれる二種類のハッチとその家族。その一つである「殺し屋の息子」としてのハッチ(そしてハリー。愛してるよRZA)については、今回大量の仄めかし以上のことは描かれていないので、続編に期待する。今回メインで描かれるのは「殺し屋の父、夫」としてのハッチ。思いがけずバラバラに吹き飛んでしまいそうにか弱い絆を深いものとするための再生の機会として、バカンスにやって来た観光地で散々な目に逢う。前作で、一発の打擲に躊躇したせいで失った父としての威厳。しかし、前作での行動を経た本作ではそうした側面がリフレクトして、まさにハッチの抑え切れない暴力性こそが問題となる。怒りを抑えられぬ男=ハッチが、このイシューを如何に解決するのか、が、差し迫った危機(こっちは「怒らせてはいけない奴を怒らせてしまった」系のお決まりの盛り上がるやつ)の背後で密かに解決されるべき問題として蠢いている。

ということで、その解決策の処し方にも満足したし、それが故にラストショットも軽やかに、しかし意味深く迫り来る。そこに至る過程は、ひとかけらの躊躇もなく、派手で、下品で、カッコいい。対するヴィランの魅力。今回は登場こそ若干地味に感じたものの、その後のダンスシーンの訳わからなさに、ワイスピ最新作における傑出したサイコパスであったジェイソン・モモアに近いものも感じるほどの素晴らしさで、あの婆さんがシャロン・ストーンであることなど、エンドロールまで全く想像もしてなかった…。シャロン・ストーン?なの?あれ。

真正面からベロシティ高めのアクション映画にして、「実は文芸…?」とか思ってたけど、いやいや全然。最良の部類のげんき映画。自分たちで始め、自分たちで発展させてきた「ジョン・ウィック的映画文法」への矜持もそこかしこに散見できたのが嬉しかったです。いや、簡単なことです。犬、とかな。

『愚か者の身�分』/巻き込んでしまった人生について

「期限が切れそうなU-Nextのポイント使わなきゃ!」と、焦って買ってしまったTOHOシネマズのチケット。見事に消費し損ねて、ノーマークだった本作を観てしまった。こういう事故ってある。良い事故でした。

半グレっぽいルックのタクヤ(北村匠海)と、その舎弟?と思われるマモル(林裕太)が、川を流れていくギャルソンのシャツを見つめている。この二人が否応なしに巻き込まれる、戸籍売買に、臓器売買といった裏稼業の世界。そんな底辺の生活を、時系列を組み替えながら進行するこの語り口が特徴的な本作。

幼い顔して、詐欺の片棒担いではしゃいでいるマモルだが、慕っているタクヤの作ったアジの煮付けをぎこちない箸捌きで頬張る姿を見た後だったら、歌舞伎町で盛り上がっている姿に涙腺が緩んでしまう。手法の勝利である。幼いころから暴力の中で過ごし、ボツボツと根性焼きの徴を腕に残し、タクヤが頭を撫でようとしただけで怯えていたマモルが、肩を組んで笑っている。

いずれ彼らにも牙を剥くであろう残酷な世界に�、マモルを引きずりこんでしまった責任がタクヤにはある。しかし、そのタクヤをこの世界に引きずり込んだ人間も、いる。世代を跨いで「巻き込んでしまった」人生に対して、どのように責任を取っていくか、というのがこの物語のメインテーマである。負の連鎖が若い世代を蝕んでいく構図はよく見るが、正しい行いが年長世代に影響していくという物語はあまり記憶になかった。

彼らを追い込む佐藤を演じる嶺豪一は、『ニュータウンの青春』の無気力なあいつが?という驚きの怪演。笑顔がこわい。いやだ。その上にいるジョージ(田邊和也)の怖さ、冗談通じなさそうな雰囲気そのものも嫌だが、「この世界、これが天井ではない」という絶望的な確信があって、その変な解像度もいやだ。ただし、このジョージが、現役で格闘技やってるっぽい綾野剛に勝てちゃう時点で、その無根拠な強さがちょっと興醒めに結びついてしまうという難点はあった。ヴィランそのものはそこまで強くなくて、とにかく非道で権力あるだけ設定の方が好きだし、この物語にも合ってる気がする。

ともあれ、台詞や小道具、徹底的に考えて構築していったのがよく分かる丁寧な出来の映画。特に、語尾の変化や、「言わなかったこと」にセンスと工夫を感じさせる。個人的には何より、これをTOHOシネマズ新宿で観れたのが嬉しかった。この映画で描かれた風景は、ゴジラのビルのあのエスカレーターを降りた地点から広がっているから。聖地だよ、聖地。

三宅唱『旅と日々』/何も起こらないことと、豊かな余白の差

つげ義春原作とは知らずにうかうかと。大好きな『海辺の叙景』の最終ページが顕現して声が出そうになった。「いい感じよ…」。大雨の海原が劇中劇であることが判明すると、シム・ウンギョン演じる脚本家は、大学の教室で生徒から感想を求められて「わたしは、才能がない」と回答する。

「言葉に追いつかれて、閉じ込められてしまう」。韓国から来日し、言葉や文化の壁による謎や恐怖を体験していた主人公も、慣れてくるに従って、言葉に追いつかれてしまう。ヴィトゲンシュタイン的な実在観に等しいものを感じてしまう問い立て。その言語空間=人生から脱出するための一つの手段として、「旅」は存在する。

思えば、『海辺の叙景』原作にはないシーンで、主人公の男性は寂れた浜辺で異国人に話しかけられるのであった。サングラスをとって、「被写体になってくれ」と告げているであろう彼女の持つカメラ。後に荒れ狂うそこで、明日には分かれてしまう女性との逢瀬の昂揚を発散するかの如く、泳ぎ続ける男の姿はそこでも図像として切り取られていたのである。カメラも、眼も、言葉をやすやすと置き去りにしてしまう。

言葉(日本語・韓国語・異国語・方言・お経)と世界(現実・写真・映画)、日常(働くこと・生きること)と死、記録(カメラ)と記憶。いくつかのテーマが交差するように点を結び、至る所で結晶のように散りばめられている。車のフロントガラスにこびりついた小さな汚れ、ネットで保護された崖、水墨画のように黒く伸びる河川に道路、落としたカメラ、地図の外にある目的地、故人の双子の弟、指の包帯、吸えない煙草。言葉にもならないようなモチーフが、柔らかく僕らの世界に対する認識を狭めたり、拡げたり、準備体操のような映画体験につながっていく。

「何も起こらない」と、結論するとそう言わざるを得ないような、静かな映画。しかしながら、その世界に入り込めば入り込むほど、豊かな手触りが実体化していく。余白のある映画体験に、ビリビリと痺れるような興奮が続いた。相変わらず、すごい作品だと思います。

マシュー・ランキン『ユニバーサル・ランゲージ』/この揺らぎ、これが世界

フランス語とペルシャ語が公用語となった西カナダの街・ウィニペグ。どこかヌリ・ビルゲ・ジェイラン『二つの季節しかない村』の主人公を思い起こさせるような教師が、雪道を登校してくる。街と、そこに生きる人、特に子どもたちへの嫌悪を隠そうとしない男による、長く嫌らしい朝の説教までのわずかな瞬間が、校舎の分厚い壁に遮られる。不幸なことに想定通り説教が始まると、それに少し遅れてカメラに映し出されるのは、一人の可哀想な少年がとぼとぼと登校する姿。悲惨な日常への入り口がかくも淡々と描かれると、次の瞬間、教室の中がカットバック的に映し出され、マルクス髭を生やした少年など、露悪的な教師に負けず劣らず、どこか風変わりな子どもたちがそこにいるのを目撃する。微妙に上滑りした教室の光景が、我々の頭を激しく混乱させている。

七面鳥にメガネを奪われてしまい、そのせいで授業を受けられずにいるかわいそうな同級生を救うために、氷の中に閉じ込められたお金を取り出そうとする姉妹。一瞬、目と耳を疑うほどの珍妙さにめまいを覚えていると、夜の闇にずるずるとメガネを引きずっていく七面鳥の姿が映し出されて、驚いている暇などない。これが映画であることが強烈に印象づけられる。ずるずるずる。そんな素っ頓狂なエピソードに加えて、細かく強烈で扱いづらいギャグが絶え間なく繰り出されるのに、それらが単に「おもしろ」として消費されるだけではなく��、物語の中心にピースとしてむしろ有機的に取り込まれていくことで、澱むことなくイキイキと輝き始める。

その文法は、アッバス・キアロスタミ、特に名作『友だちのうちはどこ?』のスタイルを、ほぼオマージュに近いぐらい直截的に模倣している。じくじくと冷静に発狂し始めるキアロスタミ、最高じゃん?加えて、ウェス・アンダーソンや小津安二郎のような、強迫神経症的に整理整頓された構図や、ラドゥ・ジュデの数作を想起させる情報量過剰な図像が目を惹くが、オリジナルに溺れることなく、あくまでスタイルはスタイルとして距離が開けている。というか、意図的に取り入れられた極端に過剰な模倣とコラージュで、スタイルが混乱の極で静止してしまったような、そんな独特のバランス感覚を以て「実在するが現実とはかけ離れたウィニペグ」を描写していると、そこに一人の男が現れる。彼の名はマシュー・ランキン。

ウィニペグ出身ということもあり、「ポスト・ガイ・マディン」と呼ばれていた本作の監督マシュー・ランキン本人が演じるその男は、故郷の西カナダを蔑むような腐った上司の取り仕切るケベックの職場に倦み、かと言って特に今後の展望も持たぬまま帰郷してくる。おじさんの異様な泣き声が鳴り続ける無機質な部屋で退職の挨拶をするマシューと上司の会話を、180度視点を変えたカメラが交互に映し続けるのだが、どちらの壁にも掛かっているポートレイト(ケベック未来連合の党首フランソワ・ルゴーらしい)が見えない支配力を誇示するかのように画面��に映り続ける一方で、片方の画角からは隠れている泣き声の主である中年男性は、まるで点滅しているかのように存在が毀損されていて、職場や土地の封建的な空気を示しているかのよう。

とりあえずお母さんに会いに行こう。彼がウィニペグの土地に再び舞い戻ると、そこには七面鳥売りのCM、涙の研究をする女、70年代から置きっぱなしになったスーツケース、水の出ない噴水、誕生日ケーキ売りの男、ティッシュペーパー専門店、針のない時計などの奇妙なものやひと、できごとが目の前に現れ、物語の横軸として彼を混沌の只中に巻き込んでしまう。

イランやカナダの歴史、地政学や言語にも不案内な自分には正確な意味を掴むのは難しいレベルで過剰に詰め込まれた情報。しかしながら、肖像画や写真、広告の文言、店名や学校名などに込められた意味がわからなかったとしても、常識破りではあるが非常にわかりやすくエモーショナルに作られた脚本の妙と、それがもたらす驚くような展開と演出が観客を圧倒する。その結果、この世界の土台にあるリアリティの確かさまで疑い出す自分を見出すことになる。

例えば、中心に近づくにつれて色を濃くしていくストリートの名称は、土地の記憶が像を結ぶという運動の一部を構成するだろう。マシューが翻弄され、姉妹が奔走するこの物語は、架空のウィニペグを舞台に、意外な形で相互に大きく影響していく。人と人が繋がり、意識が変容し、土地の記憶が蘇る。街に包みこまれた人々の記憶が、今、改めて鮮度を取り戻し、社会に色が戻って来る。何が現実で、何が騙りなのか。そうした揺らぎこそが、想像する生き物としての我々の持つ、最大の豊かさなのでは?とすら思ってしまうのだ。

『バレリーナ:The World of John Wick』/至急耐火性能の高いスクリーンを

自分でもちょっとおかしくなってたと思うんだけど、予告編でも散々観倒した火炎放射器が登場した辺りっすかね、なんかボーッとしちゃって。マジで気絶しかかってたのかもしれん。「スクリーンが許容出来る熱量」みたいのを余裕で越えてしまったような、そんな禁忌の気配がある。

冒頭、お父さんの元気なアクションは見事だが、かつてのジョン・ウィックシリーズにあった醒めた視線はどこへ、熱さという凡庸をまとっていて心配になるものの、もちろんそれは演出。訓練を経たイブ(アナ・デ嬢)は、ジョン・ウィック=キアヌ翁の「あの動き」を身につけて、冷えっ冷えのマシーンのように次から次へと敵をあの世送りにすると、画面が一気に「The World of John Wick」の色味を濃くしていく。この女性が、激しく肉体を傷つけながら、己の未熟さもあり、熱く熱く加熱を繰り返していくその先に、火炎放射器のいななきがある。

反面、訓練や集団生活の描写は必要最低限で、友人や家族の解像度は上がらない(これが、物語的に致命的な欠点となってしまったのは否めない)。それなのに、イブという孤独な人間がきちんと像を結ぶのは、アナ・デの俳優としての力のおかげで、決して眼福などと片付けてはいけない。『2000人の狂人』と『グロリア』を下敷きに、復讐と守護の物語が進行する中で、イブは一度もそれらの実行にいささかの躊躇を見せず、仇に通ずる道を猛進していく。「知識を求めることで、エデンから追放された」。追放も死も厭わない、イブの狂気。

その文学的前進に並走して、「おれ、こんなんが見たいんだけど」のボンクラマインドフル回転(小学生の関与が疑われている)のおもてなしが続き、観たことのないアクションにスクリーンが爆発する。火炎放射器と放水の衝突(リザードンとカメックスのバトル以来の衝撃)。燃える脚、寒すぎてスケートリンク状になった水面でのつるすべ活劇(マルクス兄弟を彷彿とさせる)、手榴弾オンリーの攻防、皿。首吊り爆散の恐怖に、突撃してくる車体を背にした発砲。そもそも、珍しく引き絵になった光景に、狂ったようなスピードで走り回る車たちの姿が、この世界の狂気を説明する。まさに、法なき世界のストリート。ジョン・ウィックは、いつだって少しだけ、SFなのだ。

イメージフォーラムで『メイデン』、シネマカリテで『KIDDO キドー』を観る。『メイデン』は後でしっかり書こうと思う。ケルアック『路上』を文庫・��新訳で読みたいと思い、青山ブックセンターまで行ってしまった。『KIDDO キドー』は思ったほどでもなく、ちょい期待はずれ。とにかく編集の映画で、『LETO』を観てる時のような感動はあったんだけど、それが終盤まで持続しなかったのと、毒親が成長しないのは良いとして、ラストの行為がどこにもつながらなかったのが美しくなかったです。物語的には、⚪︎⚪︎ではなく、トランポリンであるべきではなかったのか?