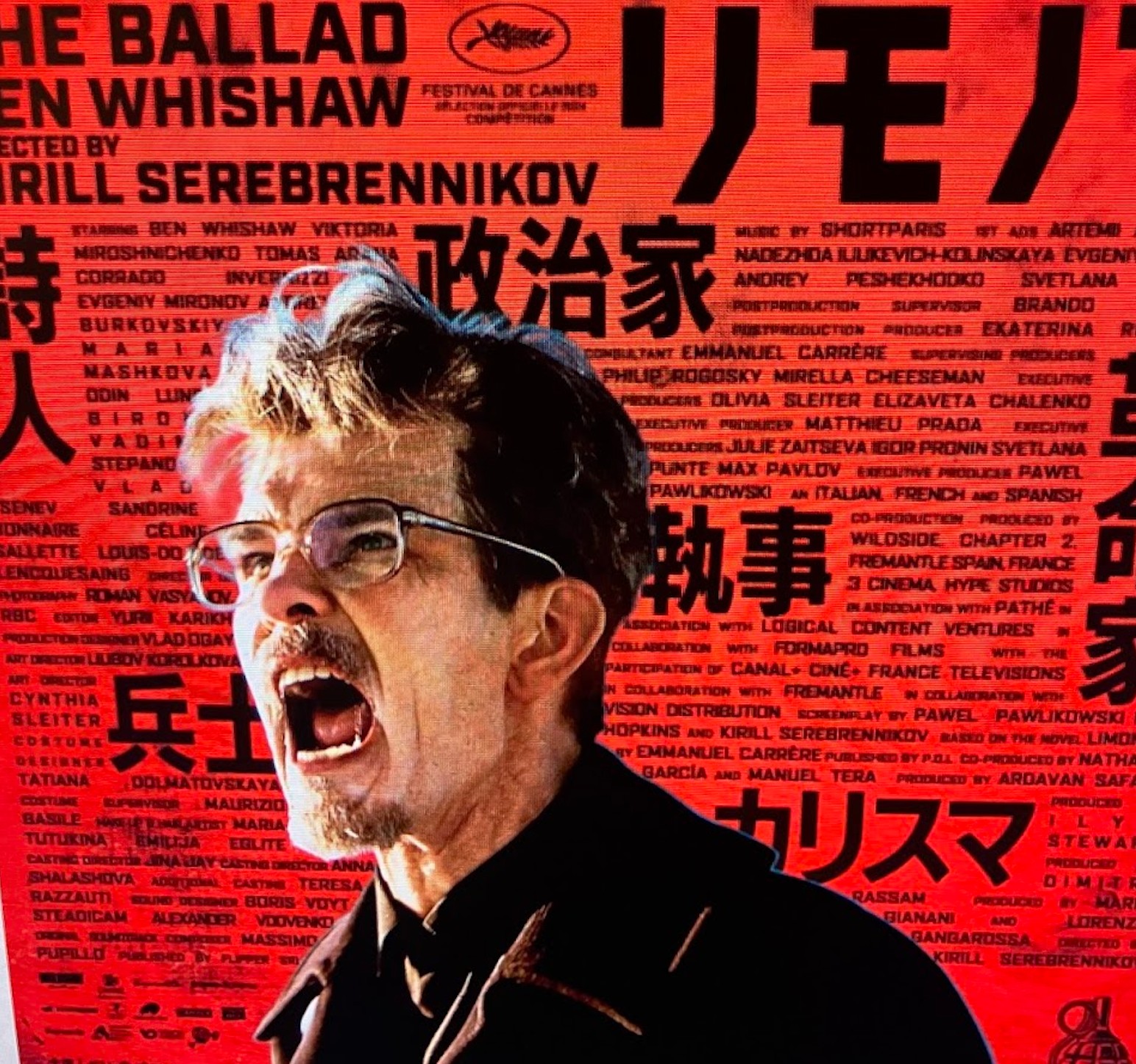

キリル・セレブレニコフ『リモノフ』/芸術的自暴自棄の末路

詩作の才はあれど、ビジネス的な成功には程遠い。そして程遠いのも己のせいである。もっと言えば、要は「あいつ、才能はあるんだけど、なかなか売れないなー」みたいな人、100や200で足りないぐらい見てるはず、みんな。「そんなリモノフ=エディが成功したのは、何故なのでしょう」みたいなサクセスを描くことを明確に拒否するならば、その終着点が「国粋主義」だったことに対峙慄然せざるを得なくなる。国家ボルシェビキ党(�観終わってすぐ調べてようやくピンときた。あいつかー、聞いたことあるぞ!)なるものに導かれた、この自暴自棄で行き当たりばったりな旅。最初はキリル・セレブレニコフ、あの『LETO』の監督ですから、英雄譚に仕上げるのでしょう、と思っていたら、そんなバイアスは一切かからぬまま、「横ではなく、縦に切るのよ」と言われたリストカットの作法のように、ウロウロとためらい傷のような人生がダラダラと続いていくように見える。しかし、共感はある。

「俺はここにいない、だが存在している」。リモノフによる印象的なフレーズは前半と後半で二度も引用されるが、「芸術家たる自己はなきものとされ、社会に隷属する時だけ顕になる状況」を指すのであれば、それはまさに陽の目を見ない全てのアーティストに当てはまる表現である。方や、ソ連時代から無能を晒していた詩人仲間は、無能なまま一目置かれる存在となり、彼のそんな政治的な成功を嫌悪する一方で、「老いが怖い」という視点に立てば結びつきを感じたりもする。

路傍の石、たる自分が、誰からも相手にされないまま、狂態晒して勝ち取った恋人・エレナも、「狂っている」リモノフが故に魅力を感じていて、それは「老い」と無関係のファクターであるとは言い切れぬ。ルー・リードの如くワイルドサイドを闊歩するニューヨーク時代。引き続き何者でもないリモノフと、モデルとしてショービズの世界に蹂躙されるエレナ。二人の日々はまるで魔法がかかったかのように輝きを以て描かれ、それを増幅させる鏡細工はイミテー��ションなのであるが、その日々を思い出してかつての恋人を妄顕させる時、やはり鏡細工は弱々しい光を乱反射させていて、リモノフの後ろ姿はとても良い寂しい。

自棄の果てに、ニューヨークの街中で腐っていくリモノフ。「どうしてでも、有名になりたいのだ」という妄執は、いよいよ街中で暗殺されたり、街中で暗殺したりを夢想してしまうほどに育ってしまう。しかし結局リモノフは有名になり、顕になった世界の空虚さの中でスターリニズムを求め、極右に走る。その根本には、イミテーションの振る舞いがあって、マスコミから求められる通りに身振りを繰り返す彼に、そのトリックスター的性質を見出してしまう。

実在の人物を扱うということに伴う足枷みたいなものを感じなくはなかった(俺にとってセレブレニコフのベストが未だ『インフル病み〜』なのは、それ故だろう)が、それもベン・ウィショーの素晴らしい演技(ルー・リードに声が似ている)と、監督の作風であるアニメーションとトリッキーな仕掛けによって、ある程度は克服されているように思えた。しかしながら、そんな効果を差し置いて、この作品の中で、主人公が本当に真摯だった瞬間は、男に抱かれたことを「最高の体験だった。一度はやってみることをおすすめする」と言ったシーンだったのかもしれない。孤独と疎外感。アーティスト誰もが抱える感覚が行き着いた先は、(ヒトラーと同じように!)国粋主義・ファシズムだったという無念さを感じずにはいられなかった。