金曜日は久々に出社して、帰り道で『ゴンドラ』と『トラップ』を観た。両者素晴らしくて、相変わらず出社後の映画鑑賞の機会は自分にとってとても大切な時間なのだと再認識。『ゴンドラ』はウェス・アンダーソン直系のかわいらしい映画で、終盤のとても大事なシーンで大規模な素人オーケストラが鳴る、堂々たる音楽映画でもある。シャマラン新作『トラップ』は、「連続殺人鬼が自分の娘を連れてやってきたポップスターのコンサート会場でFBIに包囲される」というプロット聞いた時点で、「Where is your頭のネジ?」案件であるし、とんでもなく面白そうなのだが、果たしてその通り��の傑作だった。ただ、俺はシャマランに甘い、ということは差し引いて欲しい、ということは書いておく。

天気もどんよりしていて、むすこもあんま動きたくないっていうことで、土曜日は昼過ぎに一人バスケ。休日なので人がいっぱいで、身体を慣らすような感じでゆっくりシュートを打ち続ける。周りの若者がみんなドテドテと素っ頓狂なシュートを放つ中、KDばりのスウィッシュを決める俺であったが、好敵手出現。見様見真似の俺とは明らかに異なる、手練れた手つきの若者がバシバシとシュートを決め始めると、いつの間にか大量にいた人々の姿が消え、俺とその若者二人がシュートを決め続ける空間が現れる。

普段だったらそのまま終わるのだが、若者が「ぜひ、1on1を」と誘ってきた。プレイを開始して、ドリブルもディフェンスも素人以下のおじさんが、ドベドベ言いながら必死に戦い、2-3でなかなかいい試合をした。負けたけど。

そのまま家に戻ると、インフルで発熱したみたいな体温が俺の身体から。爆発するんじゃないかと思った。家族で月見湯に行って身体を癒し、妻の誕生日ディナーに近所の焼き鳥屋へ行き、超美味い焼き鳥に舌鼓を打つ。通います。

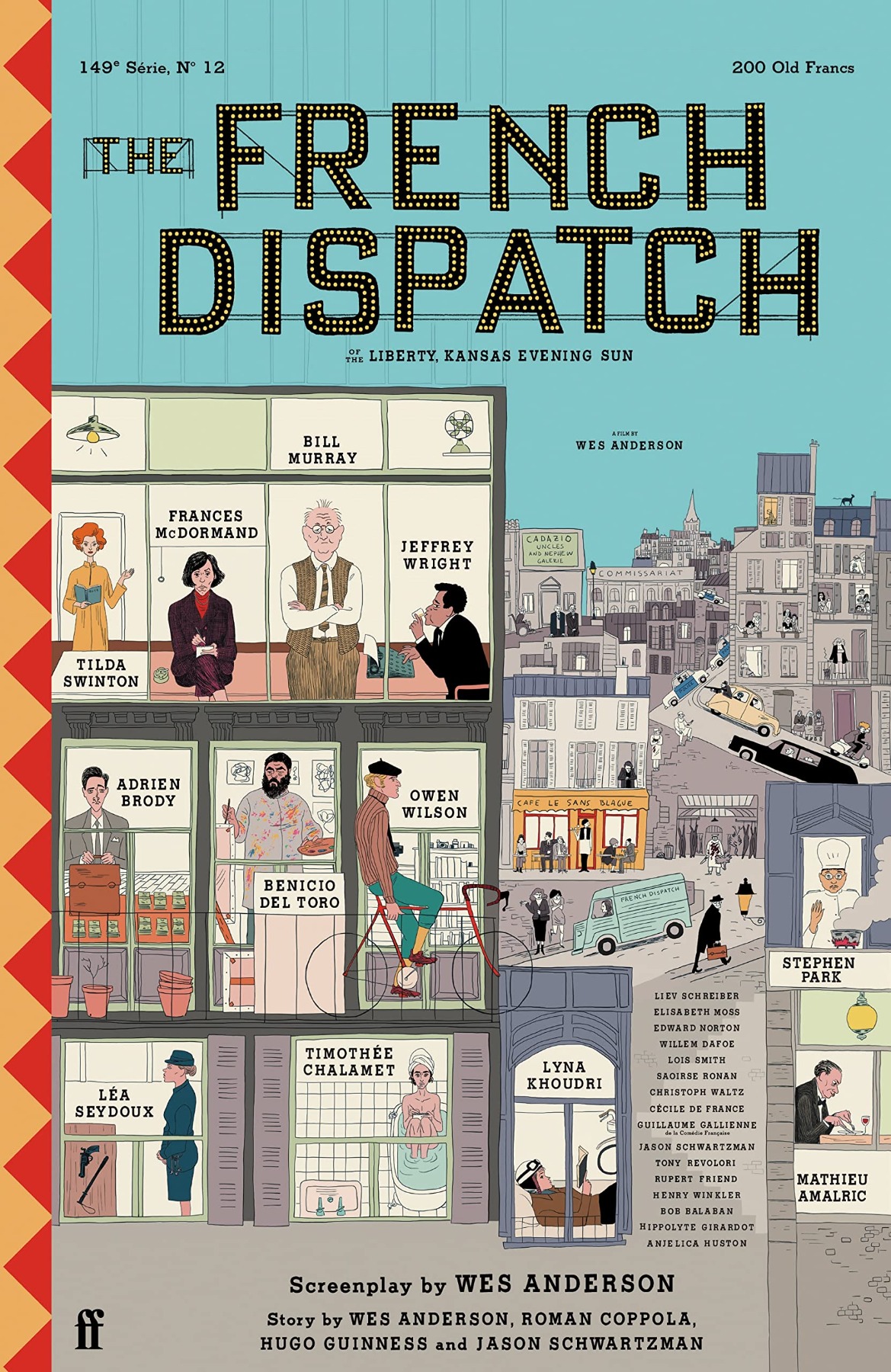

フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊

あまり熱心とは言えないファンにしては割と意気込んで、その証拠に公開初日、いち早く鑑賞にこぎつけたウェス・アンダーソン監督最新作。一本の映画としての脈絡や体裁を棄ててものしたのは、軽やかで自由だが、しかしはっきりとウェス・アンダーソンしか撮り得ない世界観の傑作だった。

『カンザス・イヴニング・サン』という架空の新聞の別冊である『フレンチ・ディスパッチ』誌は、編集長の死を以て廃刊となる。その最終号に寄せられた原稿、関連性の薄い3つの物語と、短いルポに編集長の追悼記事が、この映画の本筋となる。つまりオムニバス。

ここに集められた物語は、どれもシンプルに面白く、軽妙で見応えがあるものだが、反面それが寄せ集められる必然性には乏しい。ただ楽しいだけの物語たち。しかし、この『フレンチ・ディスパッチ』という謎の雑誌が持つ空気、亡くなった編集長(演じるのはウェス・アンダーソン作品常連のビル・マーレイ)率いるこの集団が作り出してきた空気と、その編集部を包み込む街(これもまたパリに似た架空の街)の空気だけが、通底している。街に記憶があり、その記憶が脈打っているようにも見える。

各物語、いかにもウェス・アンダーソン的な様式美に満ちているが、同時に種々のオマージュが込められているのが分かる。特に目につくのが、フランス映画の名作を想起させる描写。オーウェン・ウィルソン演じる自転車乗りの記者による街のルポルタージュは、ルイ・マルや、ジャック��・タチのコメディ的な軽快さで進行する。アート欄に掲載されたジャック・ベッケルやメルヴィルのフレンチノワール的な雰囲気の物語は、ちょっと捻れたアウトサイダー・アートを巡るミステリー。ベニチオ・デル・トロとレア・セドゥ、ティルダ・スウィントンが見事。

続く、5月革命を骨抜きにした「チェス革命」の主人公をティモシー・シャラメが演じる物語でも、『中国女』『男性・女性』といくつかのフランス映画を否が応でも彷彿とさせるが、激しく語弊があるのを承知で「ゴダールにこんな才能があったらなー」とでも書きたくもなる(なぜなら、『中国女』は何度観ても寝てしまうのだ、私は)。そのものズバリ、シャンタル・ゴヤも流れます。途中のバイクシーンは『ポーラX』?最後の話は、ちょっと文脈がズレるが、ルイス・ブニュエルのような雰囲気もある。シアーシャ・ローナンの青い目がカラーで映し出される。

と、ともすれば映画ファンのスノビズムとして唾棄されてしまうような、わかりやすいオマージュにあふれているのだが、それらを完全に自分のものとして構築し直しているウェス・アンダーソンの手腕には感心させられる。とかく画面を埋め尽くす情報は、特に字幕を追う日本語話者には厳しすぎるぐらいの量で、『グランド・ブタペスト・ホテル』『犬ヶ島』をも凌駕している(もう一回観ないと、全貌把握が難しい)。モノクロとカラー、頻繁な画角の変更、アニメーションの導入など、手法にも制限がないのに、舞台美術や撮影を含む美意識に一貫性があるので、とっちらかった印象も受けない。職人技だけど、「すごい。りっぱりっぱ。よく��できてますね」では終わらせない、圧の強い創造性が画面から飛び出さんとしているのを観た。