声優・俳優として活躍する河合優実の演技力が光る作品への言及。特に『ルックバック』での繊細な声の演技は、主人公・藤野を生きた人間として描き出す。平熱を保ちながらも感情の爆発を表現する技術は圧巻で、「2024年、河合優実の年」と評されるほどの存在感を放っている。アニメーションならではの表現と声優の演技が融合した時、実写では描けない世界が立ち上がる瞬間を体感させてくれる。

※ AIによる解説文(β)です。当サイトの内容を参照して、独自の解説文を構築していますが、内容に誤りのある場合があります。ご留意ください

三宅唱『旅と日々』/何も起こらないことと、豊かな余白の差

つげ義春原作とは知らずにうかうかと。大好きな『海辺の叙景』の最終ページが顕現して声が出そうになった。「いい感じよ…」。大雨の海原が劇中劇であることが判明すると、シム・ウンギョン演じる脚本家は、大学の教室で生徒から感想を求められて「わたしは、才能がない」と回答する。

「言葉に追いつかれて、閉じ込められてしまう」。韓国から来日し、言葉や文化の壁による謎や恐怖を体験していた主人公も、慣れてくるに従って、言葉に追いつかれてしまう。ヴィトゲンシュタイン的な実在観に等しいものを感じてしまう問い立て。その言語空間=人生から脱出するための一つの手段として、「旅」は存在する。

思えば、『海辺の叙景』原作にはないシーンで、主人公の男性は寂れた浜辺で異国人に話しかけられるのであった。サングラスをとって、「被写体になってくれ」と告げているであろう彼女の持つカメラ。後に荒れ狂うそこで、明日には分かれてしまう女性との逢瀬の昂揚を発散するかの如く、泳ぎ続ける男の姿はそこでも図像として切り取られていたのである。カメラも、眼も、言葉をやすやすと置き去りにしてしまう。

言葉(日本語・韓国語・異国語・方言・お経)と世界(現実・写真・映画)、日常(働くこと・生きること)と死、記録(カメラ)と記憶。いくつかのテーマが交差するように点を結び、至る所で結晶のように散りばめられている。車のフロントガラスにこびりついた小さな汚れ、ネットで保護された崖、水墨画のように黒く伸びる河川に道路、落としたカメラ、地図の外にある目的地、故人の双子の弟、指の包帯、吸えない煙草。言葉にもならないようなモチーフが、柔らかく僕らの世界に対する認識を狭めたり、拡げたり、準備体操のような映画体験につながっていく。

「何も起こらない」と、結論するとそう言わざるを得ないような、静かな映画。しかしながら、その世界に入り込めば入り込むほど、豊かな手触りが実体化していく。余白のある映画体験に、ビリビリと痺れるような興奮が続いた。相変わらず、すごい作品だと思います。

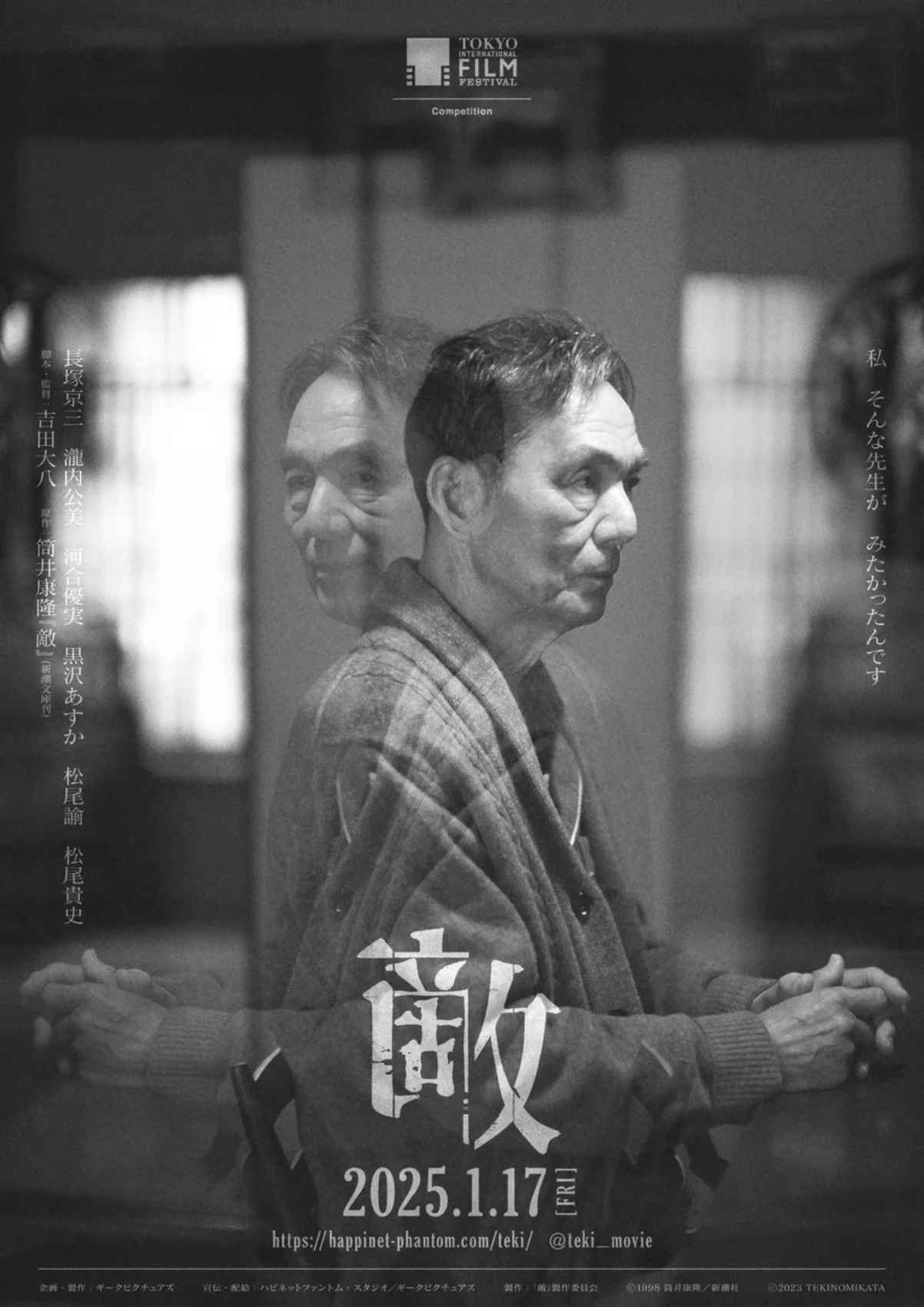

吉田大八監督『敵』/また今日も、生き長らえてしまった

生(性)と死のオブセッションが余生を支配している。来るべきXデーに至るまで。結果として見事、完璧にバタイユ的なモチーフが展開している。斯様に無様で滑稽なのか、我々の人生は!

主人公・渡辺(長塚京三)は、隠居状態の元仏文科大学教授。彼は、最強の名字「渡辺」(©️令和ロマン)を持つだけではなく、「フランス文学」の「大学教授」であったことに、人知れず権威を見出している。趣味がよく、都��内に小綺麗な一軒家を持ち、悠々自適な隠居生活を送っていることに感じる誇り。その「誇り」は、表層的な「豊かさ」「慎ましさ」からは隠匿された場所で、下卑た感情と接触している。何度も繰り返し描かれる食事のシーン。朝食で魚を丁寧に焼き、自ら串に刺した鶏肉を卓上の七輪で夕餉に炙っている姿は、まるで「丁寧な生活」の見本であるが、それは凶器のように美しい元教え子(瀧内公美)の肢体や、老人である彼からすれば年端も行かぬ女学生(河合優実)の無邪気な好奇心や憧れに対して、性的に接続した優雅さなのである。

その優雅な余生を送る老教授・渡辺だが、食べる時と話している時以外は一転、まるで死んでいるように見える。「死のいとこ」である睡眠時、昼のひとときが嘘のように、悶え苦しんで倒れた死体がベットの上で、今日もまた生き長らえてしまった。こうして、死と肉薄する瞬間に、せん妄のような悪夢が現実と見紛うばかりに襲いかかる。亡くなった妻への恋慕を悉く失念し、若い女たちに文字通り「鼻の下を伸ばす」時、生への渇望は蘇り、「敵」=死を前にした老人が醜態を晒していく。そうした、人であるが故の醜さが、知的な人生を蝕み矜持を奪った後に、暗転する。ここに描かれているのは、そんな人生の黄昏である。

『ルックバック』/振り返れば感じられる柔らかな視線

『ルックバック』観た。漫画も読んでるから内容も知っているのに、序盤から泣けてくるんだけど、あれなんなんだろうね。知っているからこそ、予感すら出来ない運命に向かって前進するしかない二人を想って泣けてくるのだろうか。そういうことでもないような気がする。

結局そこにあるのは、「やるやつはやる。何があっても」という単純な話なのかもしれないし、「だとしても、運命が変わることはない」という冷徹な事実なのかもしれない。それでも、決して敵わないと思っていたライバル=引きこもりの京本から思いもかけない運命的な言葉をもらい、振り上げる両�腕に力がこもっていく帰り道にも、運命的な空手キックの後、藤野が豪快に振り上げたピースサインを眺める京本に対しても、そもそも上空から見下ろす漫画じみた街が、徐々に現実の形を帯びてくる冒頭から、終始巨きくて柔らかな視線を感じる。「巨人の肩に乗る」とも言うではないか。

アニメには描けないものも実写は描けるのと同様、実写には描けないものをアニメは描ける。この素晴らしいアニメーション小品を体感して、その意義を芯から実感した。

ところでその成功の一役を担っていたのは間違いなく「声」だと思う。特に、主人公藤野の演技は圧倒的で、アシスタントを断る電話での片手間で気だるい会話とか、そこに人が生きているとしか思えなかった。あくまで平熱、過剰になりそうな演技はギリギリまでトゲを削り、感情を爆発させる箇所でも同様にやってみせる繊細な仕事。演技って本当に難しくて面白い仕事なんだな、と考えさせられる演技。エンドロール、楽しみに待っていたら「河合優実」とあって気を失うかと思った。2024年、河合優実の年すぎる…。