ヨルゴス・ランティモス『憐れみの3章』

同じ役者が全く別のキャラクターを演じる三章のオムニバス形式で描かれる物語。唯一、R.M.F.という謎めいた頭文字で呼ばれる男性だけが、同じキャラクターとして出演し続ける(演じるのはランティモスの友だち=Yorgos Stefanakos)。第一章『R.M.F.の死』にて、R.M.F.の乗る車は何故か追突事故を装った攻撃の標的とされる。第二章『R.M.F.は飛んでいる』では、無人島に流された主人公の妻をヘリコプターで救助するR.M.F.。そして第三章『R.M.F.はサンドウィッチを食べ�ている』において、サンドウィッチを食べるR.M.F.は、赤いケチャップで白いシャツを汚してしまう。店員にもらったナプキンで胸の辺りに飛び散ったケチャップを撫でるように拭き取ると、冒頭でも大写しになった「R.M.F.」の刺繍が見える。

「R.M.F.」で始まり、「R.M.F.」に終わるこの物語で、この謎めいた頭文字に正解を託してしまうと何も読み取れなくなってしまうだろう。「Redemption, Manipulation, Faith(贖罪、操作、信仰)」という説も読んだし、この記事では「random mother f*****」と、雑なジョーク説も併記する。第一章で、主人公をはじめ、主要な登場人物が「R」の頭文字を持つ(Robert、Raymond、Rita)という事実には興味をそそられるが、そこは星新一「N氏」的な重み(軽み)で処理しておくという態度も大事である。

https://medium.com/counterarts/who-is-r-m-f-kinds-of-kindness-explained-16cd060c34bd

というのも、この物語では一時が万事、ドラマに何らかの因果が発生したと思ったら、次の瞬間にそれが手放される。増えているのに痩せたと勘違いされてしまう体重、被虐者を模したかのように現れる犬、マッケンローの壊したラケットに、セナが事故死した時につけていたヘルメット、食事の最中に再生されるオージービデオ、文脈から切り離されたように暴走する派手な紫のチャレンジャー。これらはある種の物語的重力を以て、突然物語を妙な方向に引っ張ったかと思うと、まるで運命とは関係なかったかのように、偶然写り込んでしまったかのような奇妙なふるまいをみせるのである。

一方で、この物語は、明らかに「支配/被支配」の関係を中心的なモチーフとして採用している。あまりに抑圧的で非人道的な行動制限を行う第一章のレイモンド(ウィレム・デフォー)。海で遭難し救助された妻が、妻とよく似た別人なのではないかと疑い、無理難題を突きつけてくる第二章の亭主ダニエル(ジェシー・プレモンス)。教祖たちとの性交渉しか認められず、それ以外のセックスを「汚染」として高温のサウナで拷問の末、改善が見られなかった場合は追放するという方法で信徒達を支配するセックスカルトを描く第三章。全編を通して描かれる大小様々の「支配」の形を、「様々な優しさ(原題:Kinds of Kindness)」として描くランティモスは皮肉である。

支配から逃れたものの、自由の中で自己をハンドリング出来ないことに気づき、絶望的な破滅への道を歩む者たち。共依存的に被支配関係から逃れられず、弱々しい忍従を強いられながら没落していく者たち。「R.M.F.」という純粋な存在は、意思も与えられないまま、更にその外縁にある「支配/被支配」の構造を露出させる。かくして、横暴な権力は、常にその外縁へと支配力を行使し、そうした構造の中で世界は今も破滅へと向かっている。

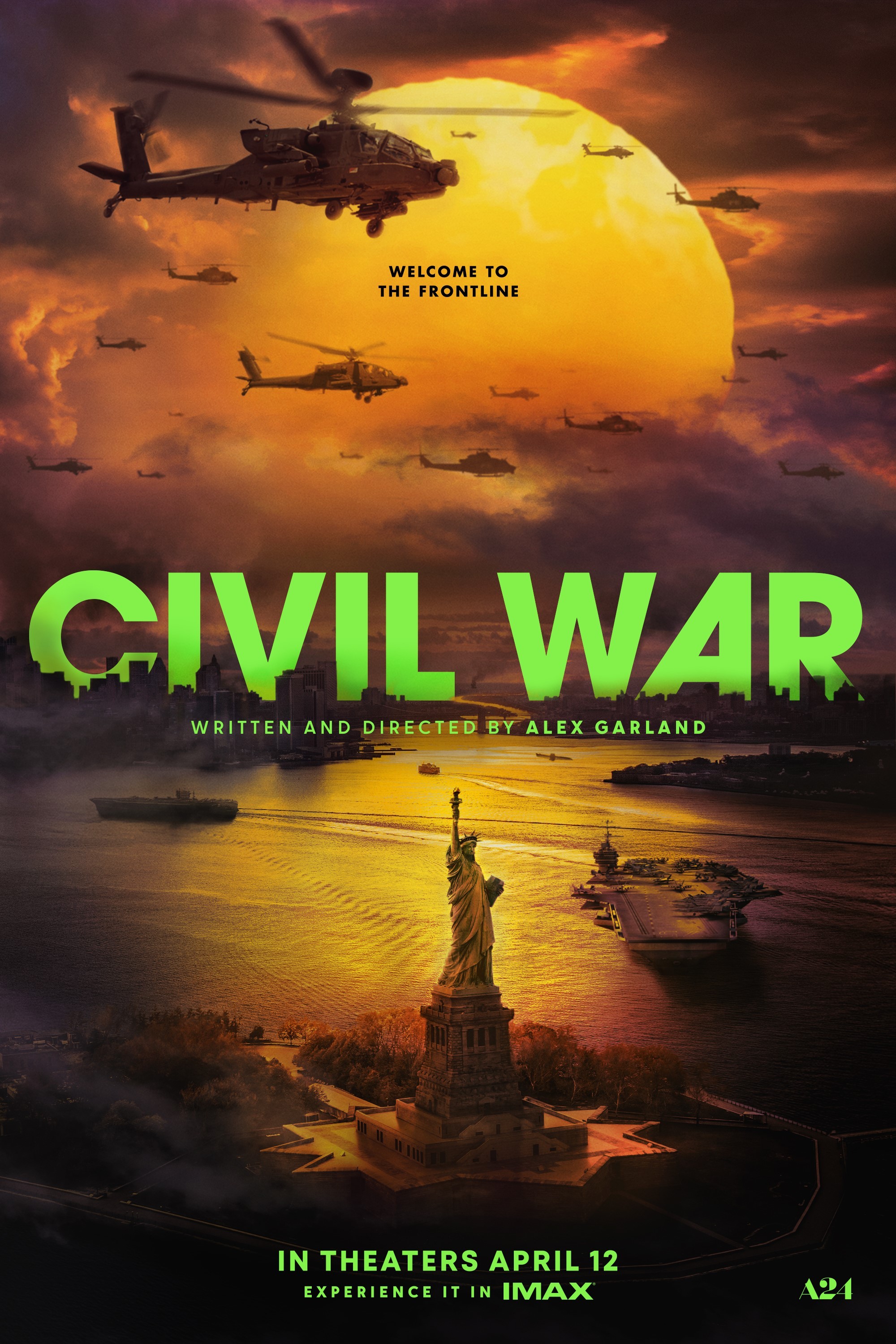

金曜日はむすこも俺も暴力的に疲れていたので、ちょっと休もう、と土曜日。昼過ぎまでダラダラと過ごし、『シビル・ウォー アメリカ最後の日』16:30回を観に、TOHOシネマズ新宿へ行く。予告編を観て興味を持ったむすこと、楽しみにしていたアレックス・ガーランドの新作。

劇場の重低音が心底心臓に悪い。あの銃声できちんとビビるように設計された音響だったと思う。遠くに光る銃やミサイルの光は暗闇に光る花火のように美しいのに、その渦中にいると恐怖の対象となる。身もすくむ思い。

内戦に揺れるアメリカで、14ヶ月もの間、表に出ていない大統領の単独インタビューを勝ち取るべく準備しているリー(キ�ルスティン・ダンスト)とジョエル(ヴァグネル・モウラ)の車に、彼女の師匠格であるサミー(スティーヴン・ヘンダーソン)と、リーに憧れる若い女性カメラマン・ジェシー(ケイリー・スピーニー)が乗り込んでくる。彼女たちは、前線であるシャーロッツビルを経由して、ワシントンD.C.を目指す旅の途中で、戦争のもたらす狂気に満ちた出来事に遭遇することになる。

主人公のリーは数々の栄光を手にしてきたベテランの戦場記者だが、報道が人を救うことが出来なかったという実感から来るこの世に対する諦念が、彼女の心を暗く沈んだものとしている。内戦真っ只中の本拠地に乗り込むという、ほとんど自暴自棄とも言えるような無謀な計画を実行してしまうのも、その厭世観が故。クルーそれぞれの感覚はバラバラで、ジョエルは危険に興奮するタイプ。ジェシーは経験不足が故の無謀さで、旅を通じて初めて真の恐怖を味わうこととなる。

ジェシー・プレモンス(またこいつかよ)の登場するシーンに代表される個々のエピソードは肉付けも素晴らしく、戦争の恐ろしさを十分に感じさせるもので満足。「悲惨な現場を報道の名の下に撮影するべきなのか」という「報道の倫理」問題も、ジェシーの成長物語を通して上手く描けていたと思う。拷問された犠牲者たちとその加害者を、同じ写真に収めようとするリー。そういった彼女の姿勢をジェシーが体得する終盤で、視点が入れ替わっていくのも見事な構図だと思った。

全体が単なるエピソードの積み重ねである点、特に幕の下ろし方を「潔い」と捉える人もいるかもしれないが��、俺は物足りなかった。こうした内戦や戦争で政権が変わろうが何しようが、結局何の発展性もないまま、苦しむのは市政の人々であり、為政者や富裕層は変わらず裏側で次の鉱脈を掘り始めている。その邪悪な構造を、もっと大胆に描き切った映画が沢山ある(例えば、ミシェル・フランコ『ニューオーダー』とか)だけに、大統領選を控え、ドナルド・トランプという独善的な支配者の為政を経験したタイムリーな時期のアメリカを舞台にした時に、もっと鮮明に描けるものはあるだろう、と。その辺が「物足りなさ」の正体だったと思う。