独立系映画製作・配給会社として、ユニークで芸術性の高い作品を世に送り出してきた存在。『ファニー・ページ』のようなブラックコメディや『ザ・ヒューマンズ』といった価値観の相違を描いた作品など、商業的成功だけでなく批評家からも高い評価を受ける作品を多数手がける。サフディ兄弟作品のプロデュースなど、新鋭監督の発掘・支援にも積極的で、醜いものを醜く、汚いものを汚く描く姿勢が特徴的な映画レーベル。

※ AIによる解説文(β)です。当サイトの内容を参照して、独自の解説文を構築していますが、内容に誤りのある場合があります。ご留意ください

蒸し料理の魅力に目覚めてしまって、一日中そのことを考えていた。ひとまず、蒸し鶏からトライ。信じられないぐらい簡単だし、タイマーかけて隣で放置しておけばいいので、仕事中にも仕込めるし、挙句めちゃくちゃ美味いしヘルシー。言うことがない。明日は、漬けておいた鶏を�もう一回蒸して、夜は蒸しチーズフォンデュやる。俺は止められない、止まらない。

ケリー・ライカート『ナイト・スリーパーズ ダム爆破計画』

A24ではないライカート作品。ダムを爆破する、なんていう大それたことを行うのに、ずーっと計画が杜撰で、気がついたらこの三人の「エコテロリスト」の杜撰さ、引いてはある種の幼稚さ、みたいなものがこの映画の主題となっていた。その幼稚さ、杜撰さが後に、取り返しのつかない事態を招くことになるも、げんなりするような曇り空と同じように陰鬱なまま、現実はゆっくりといつも通り過ぎていき、状況は少しずつ悪くなっていく。

相変わらずの事故邦題。原題の「Night Moves」は「夜遊び」的な意味で、三人がダム爆破のために使うモーターボートに付けられていた名前。資本主義に反旗を翻すべく立ち上がったテロ計画だが、資金面ではリッチな父親に代表される富裕層の力を借りなくてはならなかったり、皮肉が一周して本末転倒気味。崇高な目的の下に集まった三人のはずなのに、一貫して高揚感はな��く、いつも小さな疑心暗鬼を抱えながら、心が通い合うような様子も描かれない。結局は、序盤の社会啓発系ドキュメンタリー作家の言う「大きくて派手な計画よりも、小さな身の回りのことから」という提言が、重く重くのしかかってくるそんな顛末だった。

オーウェン・クライン『ファニー・ページ』/醜いものを醜く描くこと

漫画家としてのキャリアを如何に構築していくか、という意味では熱のこもったアドバイスではあるが、やおら机の上に全裸で立ち上がり「俺を描け!」と指導する教師はどうかしてる。芸術に一途すぎて盲目になっているが故の奉仕なのか、性加害性を多分に含んだ蛮行なのか、確かめる術もないまま、ロバートの目の前で事故死するカターノ先生。「個性を貫け」とは、本心なのか下心なのか不明な言いっ放しのアドバイス。しかし、そもそもそんなものにすがるのが悪い、と責めるのは冷たすぎる。

そうした下品と芸術を一方の極に置けば、他方にはスノビズムと保守があぐらをかいている。「道を踏み外せ」とそそのかす下賤の民と、「道を踏み外すな」と縛り付ける退屈な凡人。その極をフラフラと地に足のつかないロバートは、学校を辞めると宣言し、家を飛び出して貧民街にアパートを借りるが、そこは映画史に残るレベルの悲惨な住居。簡単ではあるが、思い出せる限り、その悲惨を書き出しておきたい。「住んでいることを人に漏らすな」との命令や、室温をみだりに上昇させている「法律では止めてはいけないことになっている機械」、「何がいるのかわからない」水槽などの説明がなされることはない。L字に置かれたベッドで、木の枝みたいな黒人のおっさんとの二人部屋。家主とそのおっさんは、夜な夜な汗で肌をぬらぬらと濡らしながら、汚いノートパソコンで古い映画のDVDを観たり、ロバートの持ち込んだ卑猥なコミックでいけないことをしたまま眠る。

そんな貧民窟のような部屋で暮らすロバートの前に、かつてコミック業界で働いていた男・ウォレスが現れる。イメージ・コミックス社でカラリストのアシスタントをしていたというその男を、コミック業界と自分をつなぐ蜘蛛の糸のように信じ込んでしまったロバートは、彼に有料のレッスンをお願いする。かすかな希望に見えたその邂逅が、いつしか悲惨な袋小路への道しるべにしかなっていなかったことを知ると、ロバートの人生は前にも後ろにも進まなくなってしまったように感じる。

A24製作のブラックコメディ。『イカとクジラ』に出演していたオーウェン・クラインの初長編監督作で、サフディ兄弟がプロデュース。冒頭から音楽が良いなと思っていたら、ハイ・ラマズのショーン・オヘイガンだった。極上の「ニキビ映画」でもあり、彼らの肌の汚さが、彼らの未熟さを表現している。醜いものを醜く、汚いものを汚く描く、傑作だった。

今日の一枚:Kali Malone - All Life Long

https://kalimalone.bandcamp.com/album/all-life-long

堂々たる傑作だった。聞いているうちに、凡百のドローン〜アンビエント作品と、一部の傑作を分けるものって、一体何なんだろうと、何周か目の疑問に立ち返っていた。はっきりと、明確に言語化しようとすると全くわからないのだが、自分で作っていると薄っすらと気付かされるものがあって、その基準に照らし合わせるとあの『PERFECT DAYS』で写真を破り捨てる主人公・平山のような心持ちが自分の中にも滾ってくるのを感じる。アンビエントって、作るの簡単。でも、その「作るの簡単」って、一発勝負とほぼ同義なんですよね。だから、最初に持っていたプランが如何に強くて、一貫性があり、それをプレイの中で肉体に落とし込めているかが重要なのかな、と思う(ちょっとだけ言語化出来たかもしれん)。あとは、アイディアの強さ、になるよね。

本作は、明らかに典礼音楽としてのコンポジションがベースにあって、実験的な要素よりも、その佇まいにこそ重要な指針が宿ってる、そんな音楽に聞こえた。聖歌隊とのコラボレーションもガッチリハマっていて、想像通り、背骨がしっかりとソフィスティケートされた音楽家なのだな、と改めて確認しました。来日公演、行きたかったな…。

夜は、A24制作の『スライス』。ザジー・ビーツ主演で、こんなに緩くて、地に足の着いていないホラーコメディ映画作るんだ…。と悪い意味で驚いたんですが、こういう試みが後の『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』とか『ボーはおそれている』に繋がっていくんだな、と思うと、投資って重要だな、と思います。ただ、やっぱ、出来損ないの『ホット・ファズ』、出来損ないの『デッド・ドント・ダイ』という雰囲気は否めない。大物としてチャンス・ザ・ラッパーを呼んできて、話題作りしようとするも、やっぱちょっとキャラとして弱かったな。タイラーだったら適役なんだけどな、の意。

我々Arrrepentimientoのテープ作品2作、Reconquistaさんでのセールが今月�末までです。我々はこれからも作品を作る。だからこの二作は、いずれ古くなっていく。古くなったものを後から愛でるのも大事なことだけど、リアルタイムで、皆さんの記憶の中で、一緒に時を刻んで欲しいので、過去になる前に手に取って欲しいと、そう願っているのです。

https://www.reconquista.biz/SHOP/arr07_12.html

鈴木くんから譲り受け、寿命が来てダメになったカセットMTRの代わりに、YAMAHAの4tr MTRを購入した。その時点で、いよいよ、自分の創作活動は一生続くのだ…と本格的に覚悟したところもある。だって、今、機材を買うぞ、と言ってカセットMTRを買ってるやつは、上昇とか洗練の末のゴールから逸脱しているのがハッキリしているでしょ。「●●を達成したら終わり」とかいうマイルストーンもなく、底なしに。

夜はむすこに『ジョン・ウィック:パラベラム』を観せてから、一人でA24の未公開映画特集に手を付ける。一作目『ザ・ヒューマンズ』から大傑作。家族ですら抱える価値観の相違が、ささくれのようにテーブルの上の他者を傷つけていく。ニューヨークのチャイナタウンに位置する安アパートで、壊れた配管から漏れた水が、壁を侵食していく。家族の告白によって綻びは露呈すると、電球は一つずつ割れ、夜の帳が落ちる部屋の中は闇に包まれていく。その時、すがれるのは、ランプの灯りと神しかいないのか。確かに日本でどの層にウケるのか見当もつかず、未公開というのも頷ける。スティーブ・ユアン、ビーニー・フェルドスタインも良かったが、『さよなら、私のロンリー』にも出ていたリチャード・ジェンキンスの演技が素晴らしかった。

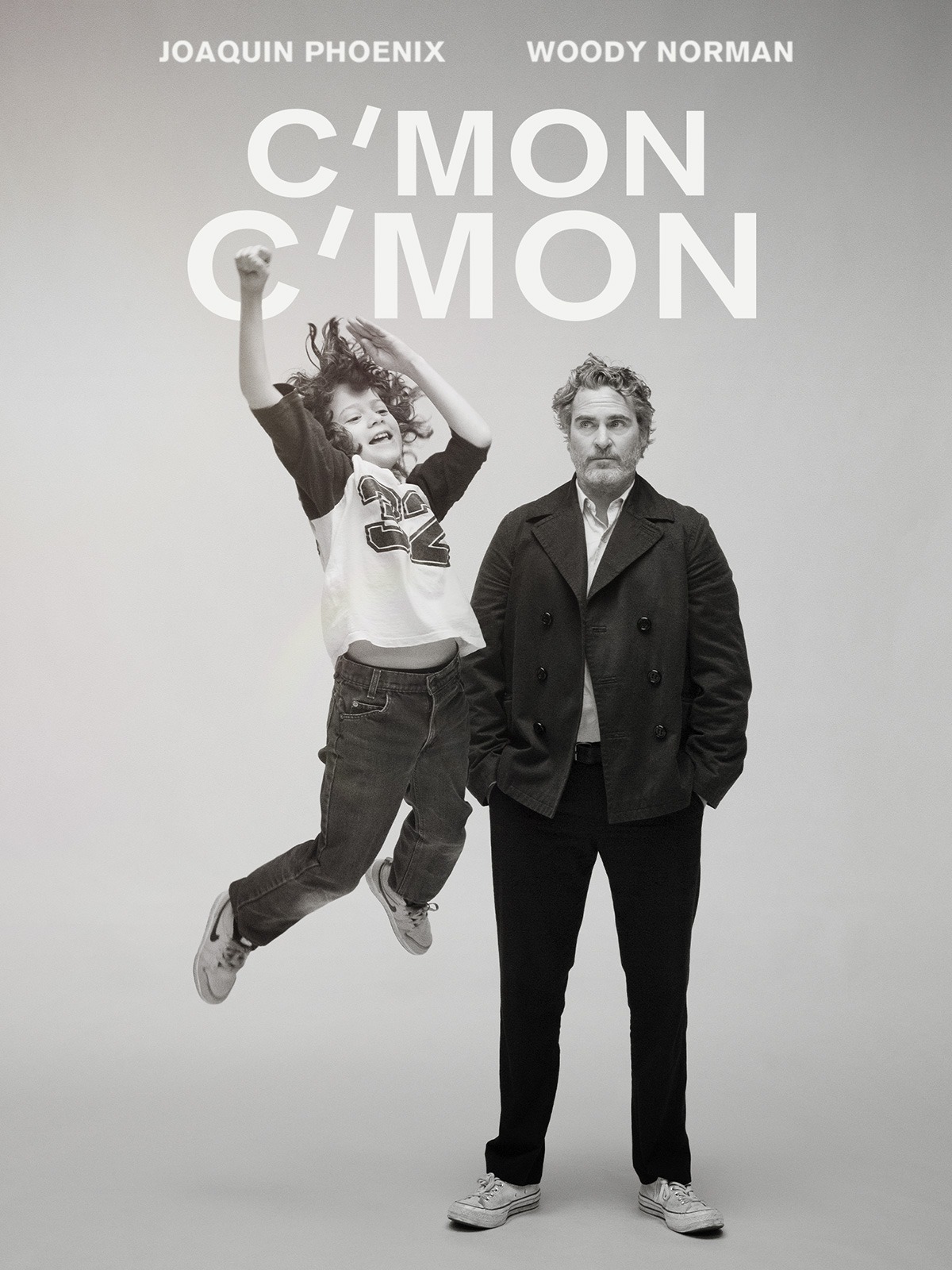

マイク・ミルズ『カモン カモン』/僕たちの関係に録音がもたらす「永遠性」

母を亡くして以来関係がギクシャクしていた妹に連絡を取ると、音楽家である彼女の夫が過度のプレッシャーに神経をやられていて、彼の世話をするために息子のジェシーを一時的に誰かに預けなければいけないと言う。ラジオ番組のスタッフとして働く主人公ジョニー(ホアキン・フェニックス)は、ちょっと風変わりな9歳児であるジェシーを快く受け入れる。突飛な想像、奇妙な設定、無遠慮な質問を際限なくぶつけてくるジェシーに、ジョニーは愛おしさを感じつつ、翻弄され疲弊していく。

この「コミュニケーション」問題は、ジェシーが語る「森林に構築された菌類のネットワーク」の如く、多様に枝を伸ばし拡散する。目下、ジョニーの仕事は、数人の仲間とともにアメリカ各地の子どもにインタビューをして、ラジオ番組を制作することである。デトロイト、ニューヨーク、ニューオリンズ…。録音機材を介して、むき出しになったコミュニケーションを扱うのが、彼の��生業。なのに、そのネットワークは至るところで断線し、機能不全をきたしている。

A24製作、『21センチュリーウーマン』マイク・ミルズ監督最新作は、またしても「家族」についての映画。前編白黒での撮影で、既に古典の雰囲気を獲得していた。引用がすべて良かったが、中でもJacqueline Rose『Mothers: An Essay on Love and Cruelty』の引用に問題意識が垣間見える。

私達の個人的だったり政治的な失敗はすべて母親に押し付けられ、何故か当然、修復するのは母親の仕事として扱われている。

Jacqueline Rose『Mothers: An Essay on Love and Cruelty』「大丈夫じゃない、って叫んでもいい」。父は病気で、母もその世話に手一杯。喪失を抱えているジェシーの叫びは、伯父であるジョニーには届かない。自分のことを理解してくれない母を看取る妹の救いを求める叫びは、兄であるジョニーには届かない。単なる苛ついた子ども、苛ついた大人にしか見えないが、そこには断線したネットワークがある。理解と無理解の間で、録音機材は回り続ける。

この映画は「コミュニケーションについての映画」であり、「音についての映画」、もっと言えば「録音についての映画」と限定することすら可能である。ジョニーが朝目覚めると、ジェシーは大音量でモーツァルトを聴いている。「土曜日は、大音量で」と鳴らすその音楽は、二人の会話を打ち消してしまう。ジョニーに仕事道具である録音機材を借りると、ジェシーは街の雑踏、波音、祭の喧騒にマイクを向ける。「なんでもない音が、録音することによって��永遠になる」。歯ブラシは録音された歌を歌い、携帯のスピーカーが遥か遠くにいて『オズの魔法使い』を読んでくれる母の声を伝える。

様々な「音」の在り方が、コミュニケーションの間に介入してくる(「Texting」「Screen Time」という言葉は、その逆位相として存在している)。声、音、言葉。「録音行為」がそれを永遠のものにしたのなら、その「永遠性」があなたとわたしの関係をもっと豊かにしてくれるのかもしれない。

地球に訪れるために、あなたは人間の子どもとして生まれなければなりません。最初に身体の使い方、腕や脚の動かし方や、直立する方法を学ばなければならないでしょう。

Claire A. Nivola『Star Child』