音楽というのは、単なる娯楽を超えて、時代の空気や個人的な体験を映し出す鏡のような存在だ。 ここで語られているのは、Benoît PioulardやSatomimagaeといったアンビエント・フォーク系のアーティストから、幽体コミュニケーションズのようなヒップホップの文脈をずらした表現、野口文のジャズ的アプローチまで、ジャンルを横断する多様な音楽体験。特に注目すべきは、宅録的な密室性と、ライブでの生々しい熱量の対比だ。 Mamalarkyの「脱臼したまま大爆走する」ような楽曲や、Mk.geeの真正面からギターに向き合う姿勢、Jessica Riskerの枯れたアシッドフォーク風情など、それぞれが持つ独特の質感や佇まいが重要になってくる。音楽は結局、その瞬間の感情や思考を捉える装置として機能している。

※ AIによる解説文(β)です。当サイトの内容を参照して、独自の解説文を構築していますが、内容に誤りのある場合があります。ご留意ください

Sister Irene O'Connor - Fire of God's Love

https://music.apple.com/jp/album/fire-of-gods-love/1825915538

「クリスチャンロックとか超くだらねえ」って言ってたのって誰の何の作品だっけ?と思ってたら思い出した、ワシントン・ポーだ。俺も概ね同意してたんだけど、よく考えたらそんなことねえわ。このSister Irene O'Connorもその好例で、リアル修道女である彼女が、聖書の教えをベースに歌うフォークソングなのだが、なんともトンチキな電子音が飛び出したり、とにかく様子がかなりおかしい。と言っても決して出オチものではなく、オブスキュアだがしっかりと構築されたトラックと演奏で、正直相当レベル高い。

mmm - burn

https://music.apple.com/jp/album/burnt/1848868585

日本のSSW・mmm(ミーマイモー)久々のフルアルバム。本質的にはブルースの人だと思って接しているのだが、アウトプットとしての手触りがそこから逸れていってしまう。その逸脱の作法が軽やかに見えるのも、基本一人��でコントロールしているのが効いているはず。とは言え、参加ミュージシャン多い。taroのEP(最高)に収められていた曲も、何曲かバージョン違いで収録。ローファイというよりは凛としたそっけなさがあって、妻がmmmさんのことを見て「すげえモテそう…」って言ってたのをいつも思い出してしまう。

bar italia - Some Like It Hot

https://music.apple.com/jp/album/some-like-it-hot/1828640923

bar italiaって、Matador所属だったっけ?とか何度も確認している気がする、2023年から所属ですわ。もうスタジオアルバム三枚目。彼・彼女らの作品は、出来にムラがあると感じているんだけど、それでも徐々に安定感を増してきている気はする。すごく聞きやすい。しかし、すごく聞きやすいのが、彼・彼女らにとってプラスになっているのかは正直わからん。

D'angeloが亡くなったというニュースに、目を疑ってしまった。早すぎる。というか、世に出た楽曲が少なすぎるとは、なんたる不幸なのか。このセルフライナーノーツが面白すぎた。面白すぎる人がこの世から一人ずついなくなっていくのは、本当に寂しいことである。

仕事中に大変なことに��気づいたんだが、Black Country, New Roadの「The Boy」って、スタジオ録音の音源出てないの???恐ろしい話だ!

いくつかのトラックで、それぞれ楽器を替えて即興演奏する。即興だし、それぞれの楽器��に慣れ親しんでいるわけではないので辿々しいのだが、それでも互いの音を聴きながら、可能な限り楽曲のようなものに近づけようとする。20分ぐらいずつの録音で、かろうじて面白くなるのは、30秒ぐらいが3回とか。だけどそこには、楽曲を成立させんとする何某かの意思があるので、その意志を掬い取っていく。

そんなコンセプトで録音作業していた。

なんか毎日Wet Legの動画を観てしまう。女性中心のバンドで言うと、他に好みのバンドが沢山あるのに、リアン・ティーズデールさんに何があったのか、という興味だけで目を惹いてしまう。だって、アメフトのプロテクター普段遣いしてる人、見たことない。美形と異形の中間にあって、すげえ面白いなーって思う。

Benoît Pioulard Japan Show 2025

Benoît Pioulard、日本来るの、めちゃめちゃ嬉しー!そんで対バン、俺がやれなかったの、めちゃめちゃ悔しー!だけど、対バン、大好きなSatomimagaeなの、めちゃめちゃ嬉しー!最高の香盤じゃんか。

https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/news/benoit-pioulard-japan-show-2025/

速攻チケット予約しました。あー楽しみ!

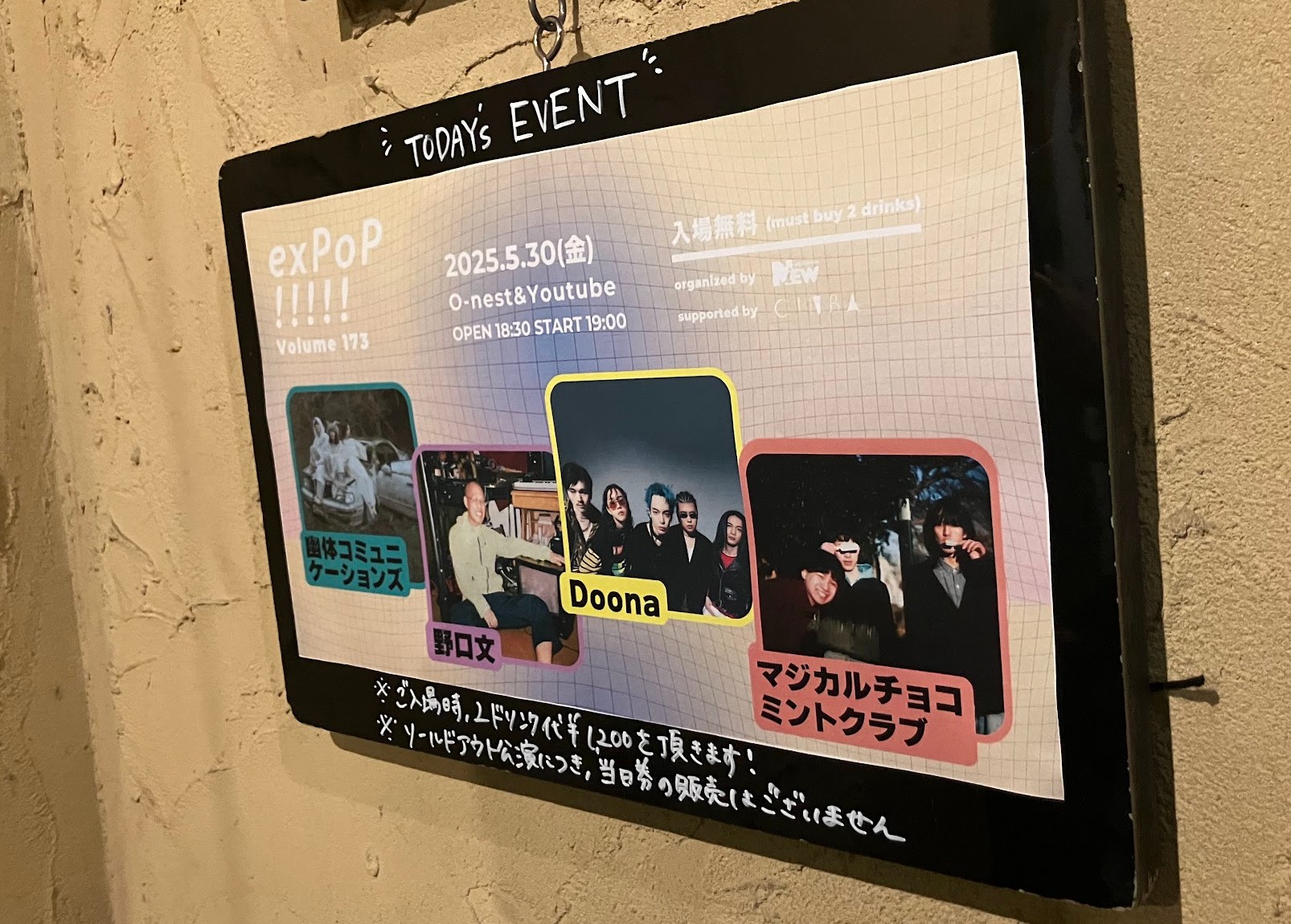

exPoP!!!!! vol.173

超久しぶりにExpop観戦。幽体コミュニケーションズと野口文目当て。その前のバンドもNot for meではあるものの、すごく立派なバンドで、インディバンドってこんなことになってるのか、とちょい落ち込み。今すぐマスになりそうな風情でなー、立派なのに、それでも売れなかったりするんだもんなー。

幽体コミュニケーションズは、本質的にヒップホップというフレームの中にある表現なのだな、とライブを観て思った。そのフレームのずらし方が巧みなので、いつの間にか森フォークの文脈で聞けたりする。演奏も上手いし、佇まいも良い。

野口文は圧巻。トラックメーカー的な雰囲気で見ていたのだが、こちらは本質的にジャズ。バンド編成だし、本家よりも「Impulse!」って感じのライブ。基本シンプルなピアノの主旋律がループして、それがじっくり燻されていく。序盤なかなか煮え切らなかったのだが、徐々に熱を帯びてきて、あっという間の時間だった。「若人には退屈じゃろう…」と思っていたら、熱狂的に支持されていて、予約数も一番だったらしく、アンコールまで。素晴らしかった。

終わった後、柏井さんに挨拶して、ちょい喋る。昼と夜で、CINRA創業者二人と話すという、レアな人になってしまった。

有田咲花 - 鯨

去年に引き続いて、有田咲花さんの新譜が聴けると言うのはすげえことだと思う。さらに引き続いて、何の情報もない。我々好事家は、たまに流れてくるインスタライブとかで現状を確認することしかできない(あまり頻繁にはみれていないが、俺が観た時は画面がガタガタと揺れているだけだった)。アシッドフォーク味が強かった前作『貉』と比較して、今回はGREENROMANCEとの接続点というか、ラガ風R&B的なトラックも多く、どれもとても良い。とにかくコーラスワークがあまりに絶妙で唸ってしまう。たまにライブ演ってるみたいなのでいつか見に行きたい。

Lucy Dacus - Ankles

Japanese Breakfastの新作やら、Black Country, New Roadの新作やら、Mamalarkyの新作やらで、女性ボーカルものばかり聴いている最近だが、Lucy Ducusのこの曲もド名曲だった。「朝、クロスワードやろう」のくだりでハッとするような素晴らしいメロディが差し込まれる。もう4月の時点で、「今年はこれさえあれば…」というような楽曲が多くて幸せなことだ。

「お付きの女性」役でPVに出てるアジア人女性は、『ボトムス ~最底で最強?な私たち~』で「信じられないぐらい綺麗な中国人」を演じてたハバナ・ローズ・リュー。

feeble little horseの新曲、よりSpirit of the Beehiveに近づいてない?面白い。